À peine sorti d’une exposition passionnante sur J.R.R. Tolkien, vous réalisez avec étonnement que la moitié des informations captivantes découverts vous échappent déjà. Pourquoi oublie-t-on si vite ce qui nous a pourtant semblé essentiel ? Cette question, qui interpelle chacun de nous, trouve une réponse dans un concept fondamental : la courbe de l’oubli d’Ebbinghaus. Découverte au XIXe siècle par un philosophe et psychologue allemand, cette courbe met en lumière le mécanisme naturel de notre mémoire et révèle des clés puissantes pour inverser l’oubli. Dans un monde saturé d’informations, savoir comment mieux ancrer ce que nous apprenons devient indispensable, que ce soit pour suivre un cours, maîtriser une compétence ou simplement retenir des détails précieux. À travers cet article, vous découvrirez pourquoi notre mémoire oublie, comment fonctionnent ces processus et surtout, comment utiliser la méthode d’Ebbinghaus – avec des outils modernes tels que Notion, Anki ou Evernote – pour maximiser votre capacité à mémoriser efficacement, aujourd’hui et demain.

Comprendre la courbe de l’oubli : un phénomène naturel de la mémoire humaine

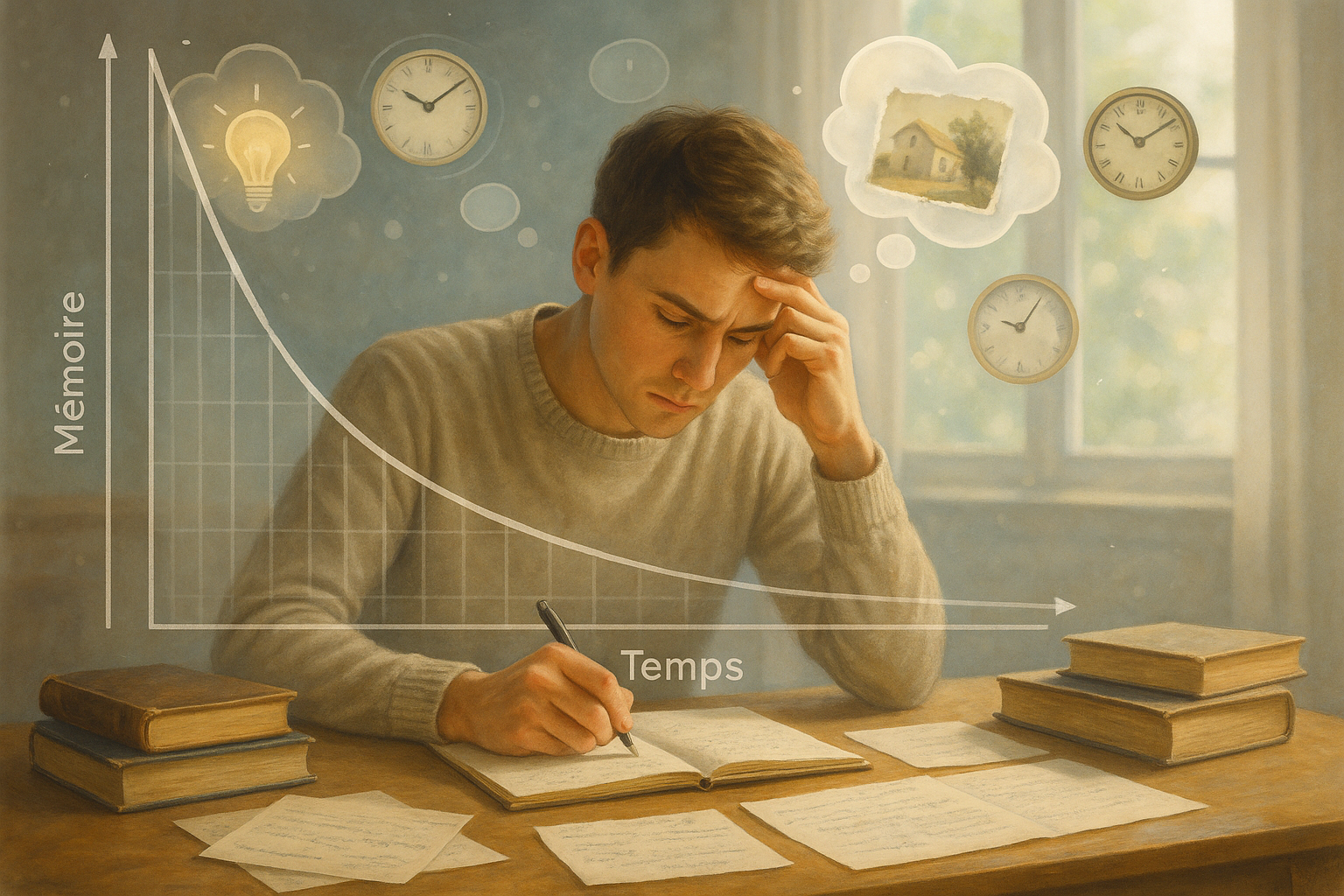

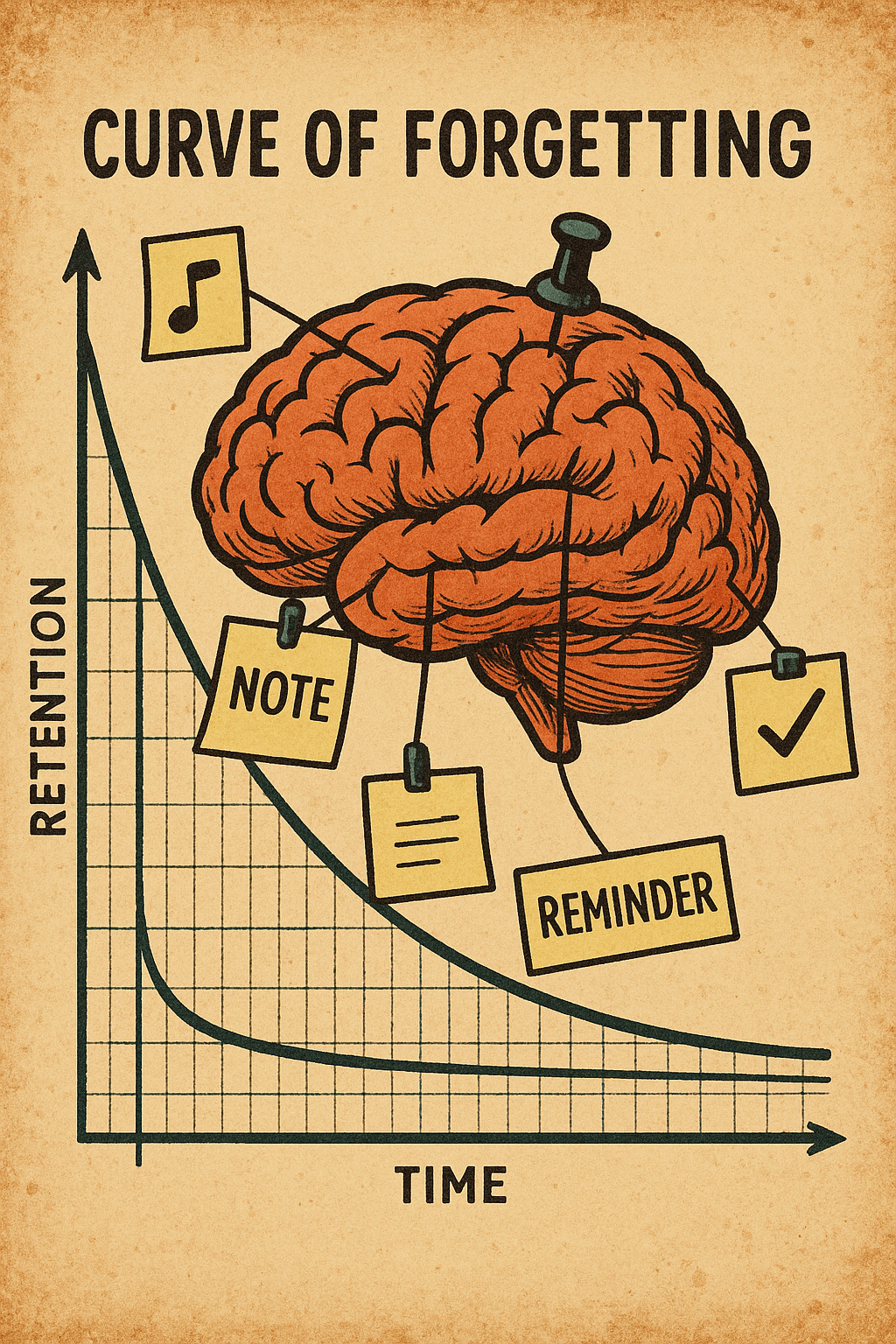

Notre cerveau est un organe fascinant, capable de conserver une énorme quantité d’informations. Cependant, il ne retient pas tout, loin de là. La courbe de l’oubli, telle qu’élaborée par Hermann Ebbinghaus, illustre parfaitement ce phénomène naturel : lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, notre mémoire s’efface rapidement si aucune action n’est entreprise pour consolider cette information.

Cette courbe démontre que plus de 50 % de ce que nous avons mémorisé est perdu en seulement deux jours, et la déperdition continue de manière plus lente dans les jours et semaines qui suivent. Ce déclin rapide est dû au fait que le cerveau ne juge pas toutes les informations comme étant d’égale importance. En effet, lorsqu’il s’agit d’informations vitales – comme reconnaître un danger ou se souvenir d’une expérience traumatique – la rétention est quasi-instantanée et durable. En revanche, pour des données considérées comme “accessoires” ou “anecdotiques”, le cerveau est moins attentif, ce qui explique l’oubli rapide.

Cette hiérarchisation de la mémoire a une raison biologique : elle permet d’éviter la surcharge cognitive afin que notre esprit se concentre sur les informations essentielles pour la survie. De nos jours, nous sommes submergés par des données complexes, comme des compétences nouvelles, des langues ou des concepts abstraits, qui ne répondent pas à un impératif vital immédiat. Cela complique leur intégration dans notre mémoire à long terme.

Pour mieux saisir comment ce processus se déroule, imaginez que la mémoire est un vaste carnet Moleskine. Sans relecture ni mise à jour régulière, les pages fraîchement écrites s’effacent mentalement au fil du temps, faute d’être “consultées”. C’est exactement ce qui se produit selon la courbe d’Ebbinghaus.

- La courbe d’oubli illustre la rapidité du déclin de la mémoire dans le temps.

- Notre cerveau écarte prioritairement les informations jugées secondaires ou peu utiles.

- Cette fonction a un rôle adaptatif, évitant de saturer l’esprit.

- Les informations vitales sont mieux conservées naturellement.

Ce phénomène impacte donc tous ceux qui cherchent à apprendre quelque chose d’important, en particulier lorsque la motivation n’est pas suffisamment forte pour stimuler une mémorisation active. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin après cette introduction, des ressources précieuses sont disponibles, notamment sur cette page dédiée à la courbe d’Ebbinghaus.

Les racines historiques de la courbe de l’oubli et son impact sur la psychologie cognitive

Hermann Ebbinghaus, philosophe et psychologue allemand du XIXe siècle, est reconnu comme le père fondateur de la psychologie expérimentale de l’apprentissage. Au moment où la psychologie prenait son envol en tant que discipline scientifique, il entreprit des recherches rigoureuses pour comprendre comment fonctionne la mémoire humaine.

Ebbinghaus réalisa alors une expérience novatrice. Il testa sa mémoire en mémorisant des syllabes sans signification (comme “TUT” ou “POL”) afin d’éviter l’influence de connaissances antérieures. Il mesurait ensuite le temps nécessaire pour les retenir ou les réciter à plusieurs intervalles. Ce protocole lui permit d’établir une courbe représentative de la perte d’informations dans le temps, anticipant ainsi l’importance cruciale des rappels réguliers.

Ces expériences ont eu un impact durable sur la psychologie cognitive et inspirent encore aujourd’hui les méthodes de mémorisation modernes. La notion a notamment conduit au développement de techniques telles que la répétition espacée, les Flashcards ou le Mind Mapping, qui se servent de cette connaissance pour améliorer les apprentissages.

Voici les éléments clés de l’héritage d’Ebbinghaus que l’on retrouve encore dans les pratiques actuelles :

- Identifications des mécanismes de perte d’informations sans rappels.

- Validation expérimentale du temps d’effacement dans la mémoire.

- Base scientifique pour les systèmes modernes d’apprentissage.

- Application concrète dans des outils comme Anki ou Quizlet utilisant la répétition espacée.

Les percées d’Ebbinghaus soutiennent aussi la réflexion sur la conception d’applications numériques d’aide à la mémoire comme Notion, Evernote ou SimpleMind qui facilitent l’organisation des connaissances en fonction de cette dynamique, contribuant ainsi à mieux gérer la surcharge cognitive omniprésente en 2025.

Appliquer la courbe de l’oubli dans la vie quotidienne : les méthodes pratiques pour mieux mémoriser

La théorie de la courbe de l’oubli, bien que précieuse, ne suffit pas si elle n’est pas associée à des pratiques adaptées. Ainsi, pour contrer la déperdition rapide d’information, il est essentiel d’appliquer des stratégies de révision régulières et bien pensées.

Plusieurs méthodes se basent sur les principes d’Ebbinghaus pour aider à intégrer durablement les connaissances. Parmi celles-ci, la répétition espacée est la plus reconnue. Elle consiste à revoir une information à des intervalles croissants pour en renforcer la trace mnésique et ralentir l’oubli.

Voici un plan typique de révision inspiré de la courbe : la première relecture 10 minutes après l’apprentissage, puis à J+1, J+7, J+30, et enfin J+180. Ce rythme garantit un excellent taux de rétention, souvent supérieur à 80 % sur le moyen terme.

Pour gérer efficacement ces sessions, les outils numériques sont d’une aide précieuse. L’application Anki par exemple automatise la répétition espacée avec des Flashcards interactives qui adaptent les rappels selon la difficulté rencontrée. Toujours dans la catégorie numérique, Notion et Evernote permettent d’organiser ses notes et de planifier des rappels personnalisés.

Adopter le mind mapping avec des logiciels comme SimpleMind ou Coggle aide à structurer visuellement les idées, facilitant la compréhension et donc la mémorisation de concepts complexes. Un carnet Moleskine reste un outil classique apprécié pour consolider ces démarches sur papier et pratiquer un encoding d’information plus sensoriel.

- Pratiquer la répétition espacée avec des rappels planifiés.

- Utiliser des applications comme Anki, Quizlet, ou Evernote pour organiser et programmer ses révisions.

- Mettre en œuvre le Mind Mapping avec SimpleMind ou Coggle pour visualiser les liens entre informations.

- Consigner les idées dans un carnet Moleskine pour un apprentissage plus manuel.

Ces stratégies, combinées intelligemment, amplifient l’efficacité mémorielle. Pour aller plus loin dans ces approches, découvrez comment mieux retenir vos apprentissages avec la courbe de l’oubli.

Les étapes essentielles pour encoder durablement une information dans la mémoire

Avant même de s’intéresser aux rappels, la première condition pour mémoriser efficacement est l’encodage de l’information. L’encodage désigne le processus par lequel une donnée nouvelle est traduite en une construction mentale claire et structurée, permettant qu’elle soit stockée dans la mémoire à long terme.

Cette étape est souvent négligée alors qu’elle est la clef initiale de toute mémorisation. Une connaissance comprise facilitera le travail du cerveau, alors qu’une information apprise sans réelle compréhension s’effacera rapidement.

Pour améliorer l’encodage, voici quelques pratiques utiles :

- Reformuler l’information avec vos propres mots, aidant à créer une représentation mentale.

- Utiliser des supports visuels comme des cartes mentales avec SimpleMind ou Coggle.

- Assurer un contexte signifiant en reliant la nouvelle connaissance à une expérience personnelle.

- Prendre des notes organisées dans un carnet Moleskine ou une application comme Evernote.

- Parler à haute voix pour stimuler différentes zones cérébrales.

Par exemple, lors d’un apprentissage linguistique en anglais, utiliser Quizlet pour créer des flashcards facilite la répétition et l’encodage par association d’images et de sons. Ainsi, l’information devient plus accessible, ce qui facilitera considérablement les rappels ultérieurs.

L’encodage doit précéder l’effort de répétition pour produire un effet durable. Combiner un bon encodage avec les rappels adaptés à la courbe d’oubli est la stratégie gagnante.

La répétition espacée expliquée : comment elle augmente la mémoire à long terme

La répétition espacée est une méthode éprouvée pour lutter contre la courbe de l’oubli. Elle consiste à augmenter progressivement l’intervalle entre chaque session de rappel d’une information. Cette technique optimise la mémoire à long terme en sollicitant le cerveau juste avant que les souvenirs ne s’estompent.

Le mécanisme repose sur l’idée de renforcer les connexions neuronales. Chaque rappel dynamique crée ou consolide des synapses, ces ponts entre neurones, améliorant la solidité de la trace mnésique. À chaque revue, le cerveau nécessite plus de temps avant de perdre à nouveau l’information, retardant ainsi l’oubli.

En pratique, structurer ses rappels selon un calendrier adapté permet de maximiser l’efficacité sans consommer trop de temps. Voici un exemple d’échelonnement :

- Rappel 1 : 10 minutes après l’apprentissage initial

- Rappel 2 : 24 heures plus tard (J+1)

- Rappel 3 : 7 jours plus tard (J+7)

- Rappel 4 : 30 jours plus tard (J+30)

- Rappel 5 : 6 mois plus tard (J+180)

Ce processus peut être automatisé avec des outils comme Anki, qui ajuste automatiquement la fréquence des Flashcards en fonction de la performance dans l’exactitude des réponses. Ce retour d’information personnalisé permet d’optimiser les rappels pour chaque apprenant.

Les bénéfices de la répétition espacée sont reconnus par les éducateurs et les professionnels de la mémoire et sont largement adoptés par les plateformes d’apprentissage en ligne, contribuant ainsi à populariser ces méthodes en 2025.

La répétition espacée est donc une clé incontournable pour faire mentir la courbe de l’oubli et convertir des acquis en savoir durable.

S’organiser efficacement avec la technologie pour ne rien oublier

La gestion des rappels peut paraître fastidieuse lorsque l’on cherche à mémoriser plusieurs sujets ou compétences simultanément. Heureusement, le numérique propose des solutions adaptées pour faciliter cette organisation au quotidien.

Les applications de gestion de tâches comme Todoist permettent de programmer facilement des alertes à intervalle précis, correspondant aux temps de rappel recommandés par la courbe d’Ebbinghaus. Par exemple, on peut créer une tâche “Réviser notion X” avec une récurrence personnalisée tous les 2 ou 3 jours, puis une fréquence étalée progressivement.

Par ailleurs, Evernote offre la possibilité de regrouper les notes par thème, enrichir le contenu avec images ou audio, et mettre en place des rappels contextuels. Notion complète cet écosystème en offrant une interface flexible combinant bases de données, calendriers et gestion de projets, idéal pour suivre ses progrès d’apprentissage.

Voici des conseils pour tirer profit de ces outils :

- Créer des catégories d’apprentissage distinctes (ex. Anglais, Bourse, Code).

- Assigner des notifications spécifiques pour chaque catégorie selon un planning réfléchi.

- Utiliser des templates et tags pour retrouver facilement les contenus importants.

- Consulter régulièrement les sous-tâches et revues prévues (par exemple via la vue Aujourd’hui dans Todoist).

- Varier les formats de rappel : texte, audio, quiz pour un engagement continu.

Grâce à cette organisation numérique propulsée par des outils modernes, la mémorisation devient accessible et intégrée au quotidien, même pour des emplois du temps chargés, ce qui est essentiel en 2025 lorsque la surcharge informationnelle est un réel défi.

Techniques actives durant les rappels : sortir de la simple relecture pour renforcer la mémoire

S’il est tentant de relire passivement une page ou un cours, cette méthode reste la moins efficace pour consolider la mémoire. Pour maximiser la rétention, il est crucial d’engager la mémoire active, mobilisant davantage de ressources cognitives.

Voici quelques exemples d’activités à pratiquer lors des rappels :

- Auto-interrogation : se poser des questions sur le contenu (méthode Cornell) et répondre sans aide.

- Expliquer à voix haute : reformuler ou enseigner le contenu à quelqu’un d’autre, ce qui mobilise compréhension et articulation.

- Créer des quiz : utiliser Quizlet ou Anki pour générer des Flashcards et se tester.

- Enregistrement vocal : se faire expliquer le contenu à soi-même et réécouter les explications.

- Mind Mapping : dessiner des diagrammes ou cartes mentales sur SimpleMind ou Coggle pour visualiser les liens.

Exemple concret : un étudiant en code informatique peut créer des flashcards sur Quizlet regroupant questions et réponses clés, puis alterner entre étude orale et écrite. Il renforcerait ainsi bien mieux ses acquis qu’en lisant simplement ses notes.

Cette variété stimule différentes facettes de la mémoire, lit le cerveau et favorise un ancrage plus durable. Le jeu cognitif est ainsi un allié précieux pour contrer la tendance naturelle à oublier.

Pour découvrir d’autres astuces ludiques et efficaces autour de la courbe d’oubli, vous pouvez consulter ce guide complet.

Neurones, dendrites et connexions : les bases cérébrales de la mémorisation selon Ebbinghaus

Pour comprendre pourquoi la répétition espacée fonctionne, il faut aussi plonger dans le fonctionnement du cerveau à l’échelle neuronale. Notre mémoire est encodée grâce à un réseau complexe de neurones, des cellules nerveuses qui échangent des informations par des projections appelées dendrites.

Chaque rappel d’une information active ces neurones spécifiques. En réponse, les dendrites se développent et renforcent la connexion synaptique entre les cellules, rendant cette voie plus efficace et facilitant l’accès à l’information lors d’une prochaine sollicitation.

Plusieurs rappels espacés permettent ainsi :

- De développer de nouvelles dendrites pour multiplier les connexions.

- De renforcer les connexions existantes.

- D’améliorer la vitesse de transmission des informations.

- De consolider la trace mnésique en mémoire à long terme.

En d’autres termes, la répétition espacée adapte le circuit nerveux, optimisant la récupération des souvenirs. Ce mécanisme explique que le cerveau, en renforçant physiologiquement ses connections, apprend à mieux retenir et accéder aux données stockées dans la mémoire.

Connaître ces bases encourage à adopter une pratique régulière et organisée. Il devient alors évident que les techniques telles que le Mind Mapping, les Flashcards, ou la prise de notes dans un carnet Moleskine agissent sur ce même principe en sollicitant activement notre réseau neuronal.

En 2025, les neurosciences continuent de confirmer ce modèle et inspirent la création d’outils numériques toujours plus performants pour optimiser la mémorisation.