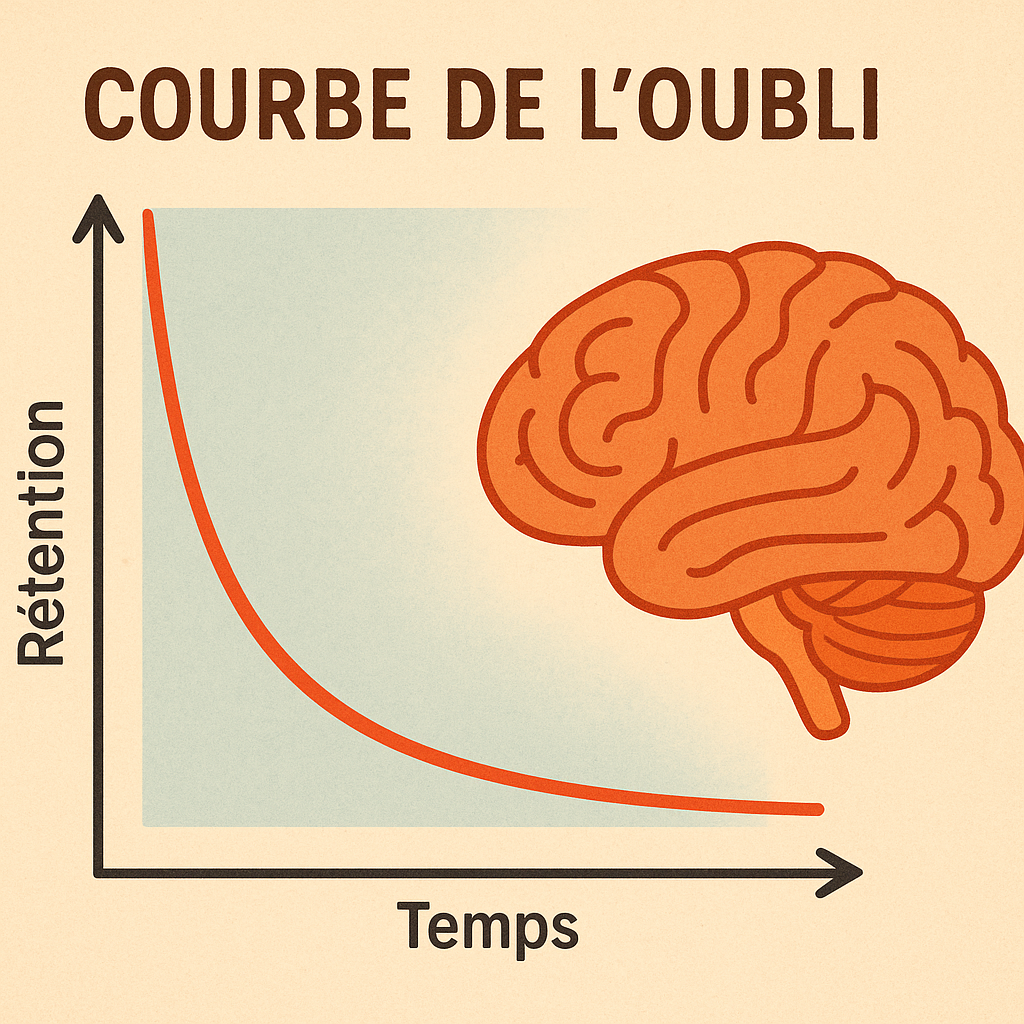

Dans notre ère d’informations abondantes et d’apprentissage accéléré, la difficulté majeure n’est pas seulement d’acquérir du savoir, mais surtout de le conserver. Combien de fois avez-vous déjà plongé avec passion dans un cours, un livre, ou une conférence pour constater, quelques heures ou jours plus tard, que l’essentiel s’est évaporé ? C’est un phénomène universel, étudié dès la fin du XIXe siècle par Hermann Ebbinghaus, qui a mis au jour la fameuse « courbe de l’oubli ». Cette courbe révèle la rapidité avec laquelle nous perdons la trace des informations apprises, sauf si des techniques adaptées sont employées pour les ancrer durablement. Aujourd’hui, grâce aux technologies numériques, aux méthodes pédagogiques innovantes et à des outils comme Notion, Evernote, ou encore Anki, mieux comprendre ce fonctionnement cérébral est devenu un levier puissant pour optimiser nos apprentissages. Dans cet article, nous explorons en détail le mécanisme de la courbe d’oubli d’Ebbinghaus, les raisons profondes de la perte de mémoire, et comment des stratégies concrètes, appuyées sur la répétition espacée, peuvent transformer votre manière d’apprendre et mémoriser.

Origines et mécanismes fondamentaux de la courbe de l’oubli d’Ebbinghaus

Au cours des années 1880, le psychologue et philosophe allemand Hermann Ebbinghaus a réalisé une expérimentation pionnière en psychologie cognitive, se plaçant lui-même comme sujet d’étude. Son objectif ? Évaluer la perte progressive des informations après un premier apprentissage et quantifier le phénomène d’oubli. Utilisant des listes de syllabes sans signification, afin d’éliminer tout biais mnémotechnique, Ebbinghaus a mis en évidence un schéma précis : la mémoire s’efface de manière exponentielle si elle n’est pas revisitée.

Ce qu’on appelle désormais la « courbe de l’oubli » illustre un déclin très rapide dans les premières heures et les premiers jours qui suivent l’assimilation. Selon ses observations, plus de 50 % des informations sont oubliées en l’espace de 24 à 48 heures si aucun rappel n’est effectué. Cette période critique est caractérisée par une diminution fulgurante de la traces mnésique. Ce mécanisme est d’autant plus prononcé pour des savoirs perçus comme secondaires ou sans importance immédiate.

Pourtant, loin d’être une simple perte, l’oubli remplit une fonction essentielle. Comme l’explique Blake Richards, chercheur en neurosciences, le cerveau humain est programmé pour oublier les détails superflus, afin de mieux concentrer son énergie et ses ressources sur des données jugées vitales ou nécessaires pour la prise de décisions. Ainsi, la nature a architecturé notre mémoire pour optimiser notre survie et non pour cataloguer indéfiniment chaque information rencontrée.

- Phase initiale : perte rapide de 50 % de l’information en 1 à 2 jours.

- Phase intermédiaire : le rythme d’oubli ralentit mais continue sur plusieurs semaines.

- Phase de consolidation : informations répétées plusieurs fois prennent racine durablement.

Comprendre ce fonctionnement a des répercussions importantes pour qui souhaite exploiter au mieux ses capacités d’apprentissage, transformant le constat pessimiste de l’oubli en un levier d’efficacité. Dès lors, il ne s’agit plus seulement d’apprendre, mais d’apprendre à réviser au bon moment.

Les enjeux contemporains liés à la mémorisation dans un monde saturé d’informations

Le cas récent de nombreux visiteurs sortant d’expositions riches en contenu, comme celle dédiée à J.R.R Tolkien, révèle une réalité frappante : malgré un fort engouement pour le sujet, une grande partie des connaissances acquises s’estompe rapidement. Cette expérience personnelle est éloquente, car les informations neuves ne s’ancrent pas d’elles-mêmes dans notre cerveau. Le volume d’apprentissage quotidien est maintenant d’autant plus énorme qu’il inclut des données diverses – de l’actualité aux compétences professionnelles – rendant la mémorisation sélective aussi complexe que cruciale.

À l’ère numérique, cette difficulté est exacerbée par la tentation constante de passer d’une donnée à l’autre, phénomène parfois nommé « surcharge cognitive ». En 2025, l’utilisation d’outils adaptés devient un atout majeur pour contrer cette dispersivité. Des applications comme Notion, Evernote ou Quizlet offrent des fonctionnalités avancées de prise de notes, de structuration et de répétitions programmées, reprenant d’ailleurs les principes d’Ebbinghaus en matière de répétition espacée.

Parmi les enjeux, plusieurs facteurs influencent la mémorisation dans ce contexte moderne :

- La nature et la pertinence de l’information : le cerveau stocke plus facilement le contenu associé à une émotion, un intérêt personnel ou une utilité directe.

- La qualité de l’apprentissage initial : la profondeur de compréhension accélère le processus d’encodage, essentielle pour l’ancrage mémoriel.

- L’organisation des rappels : planifier et optimiser les séances de révision permet de maximiser la rétention.

Par ailleurs, des techniques comme la Pomodoro Techniques facilitent la concentration pendant les sessions d’étude, évitant le surmenage cognitif et stimulant la consolidation des acquis. L’art d’alterner efforts ciblés et pauses régulières est non seulement bénéfique pour le bien-être, mais aussi pour la qualité de la mémorisation.

Sur le plan professionnel, ces enjeux se traduisent par un besoin accru de gérer efficacement le cahier des charges individuel lié à l’apprentissage continu, notamment pour se former à de nouveaux logiciels ou compétences dans des domaines comme la finance ou la programmation. Des plateformes éducatives comme Khan Academy proposent des parcours de formation s’appuyant sur ces méthodes optimisées, intégrant la répétition et la pratique active, devenues indispensables en 2025.

Liste des outils et méthodes contemporaines facilitant la mémorisation durable :

- Moleskine : pour une prise de notes manuscrite qualitative et organisée.

- Think Board : pour visualiser et structurer les idées sur un support collaboratif.

- Anki : logiciel de flashcards basé sur la répétition espacée.

- MindMeister : création de cartes mentales pour faciliter la compréhension globale.

- Quizlet : apprentissage par cartes mémoire et quiz interactifs.

Comment mettre en pratique la courbe d’Ebbinghaus : stratégie de répétition et organisation des rappels

Reconnaître l’importance de la courbe de l’oubli est une chose, mais l’appliquer concrètement constitue souvent un défi. La clé réside dans l’organisation intelligente des rappels, réponse à la nécessité de contrer la rapide perte d’informations. Cette méthodologie repose sur un principe simple : revisiter le savoir à des intervalles bien définis, lesquels s’allongent progressivement.

Le schéma classique de répétition recommandé s’apparente à un calendrier précis :

- Rappel immédiat : dans les 10 minutes après l’apprentissage initial.

- Premier rappel : au bout d’une journée (J+1).

- Second rappel : à une semaine (J+7).

- Troisième rappel : à un mois (J+30).

- Quatrième rappel : à six mois (J+180).

Cette cadence permet de conserver environ 80 % de ce qui a été appris sur une longue période, contre moins de 20 % sans répétition. Pour les apprenants exigeants, l’usage d’outils numériques facilite grandement la gestion de ces rappels. Par exemple, Todoist permet de programmer précisément ces échéances. On peut ainsi automatiser la prise en charge des rappels et recentrer son énergie sur l’apprentissage.

Voici une liste d’étapes pour tirer le meilleur parti de la méthode :

- Encodage actif : bien comprendre le contenu pour faciliter l’ancrage.

- Revue immédiate : relire ou revoir ce qui vient d’être appris rapidement.

- Test périodique : se poser des questions pour activer la mémoire.

- Utilisation d’aides mnémotechniques : flashcards, schémas, cartes mentales.

- Espacement progressif : augmenter les intervalles entre chaque rappel.

La répétition espacée est également un des principes fondateurs de logiciels comme Anki, exploitant des algorithmes pour déterminer automatiquement la meilleure échéance de révision, maximisant ainsi l’efficacité d’apprentissage et réduisant la charge cognitive.

Les différentes formes d’exercices durant les phases de rappel : améliorer la mémorisation active

Le simple fait de relire passivement un texte ou un cours peut sembler naturel, mais des études et expériences montrent que la mémorisation est bien plus efficace lorsque le rappel s’accompagne d’une implication active. En 2025, les techniques d’apprentissage ont évolué vers des démarches interactives. Détail important : ce ne sont pas seulement les contenus qui comptent, mais la façon dont ils sont revisités.

Voici plusieurs méthodes à privilégier lors des rappels :

- Relire avec but : cibler certains passages, reformuler à voix haute ce que l’on vient de lire afin de détecter les zones moins maîtrisées.

- Enregistrement vocal : créer des notes audio pour se réécouter, utile pour l’apprentissage des langues ou de discours.

- Auto-questionnement : élaborer des questions basées sur les points-clés et y répondre, méthode efficace pour renforcer l’ancrage (par exemple, la méthode Cornell).

- Enseigner ou expliquer : partager verbalement ou par écrit ce que l’on retient ; cet exercice provoque l’expression et la consolidation des connaissances.

- Utiliser des flashcards : application concrète des fiches mémoire révisées à intervalle régulier via des apps comme Quizlet ou Anki.

Chacune de ces techniques promeut le rappel actif, reconnu comme clé de voûte de la mémorisation durable. Elles contribuent également à une meilleure compréhension et à la correction des erreurs ou incompréhensions persistantes.

Le rôle des connexions neuronales dans la consolidation de la mémoire : pourquoi remettre à neuf la courbe d’Ebbinghaus

Au cœur de la mémoire se trouvent les neurones, ces cellules nerveuses interconnectées formant des réseaux complexes. Quand on apprend, les neurones impliqués développent des prolongements appelés dendrites, qui agrandissent le réseau de connexions synaptiques. Plus cette activité neuronale est stimulée, plus les chemins vers une information deviennent solides et faciles à emprunter. C’est cette plasticité cérébrale qui définit notre capacité à mémoriser.

Le processus est comparable à un sentier dans la forêt : s’il est fréquemment emprunté, il s’élargit, facilitant les passages futurs, sinon la végétation reprend ses droits. Cette métaphore, employée en pédagogie par plusieurs enseignants en 2025, traduit parfaitement le rôle de la répétition pour renforcer la mémoire.

- Renforcement synaptique : répétitions régulières augmentent la force des connexions.

- Plasticité cérébrale : adaptable selon les pratiques et l’exposition répétée aux informations.

- Consolidation à long terme : passage de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme.

La méthode d’Ebbinghaus fonctionne si bien car elle exploite cette nature biologique, permettant de « remettre à neuf » les connexions avant qu’elles ne s’affaiblissent trop. C’est la raison pour laquelle l’apprentissage espacé par intervalles réguliers déjoue le phénomène d’oubli et stabilise les acquis sur le long terme.

Intégrer les principes de la courbe d’oubli dans vos habitudes quotidiennes

Pour bénéficier pleinement des effets positifs de la courbe d’oubli, il ne suffit pas d’en comprendre les bases théoriques. L’enjeu est surtout de faire de ces principes une routine tacite au quotidien. Voici quelques conseils pratiques pour cela :

- Planifier vos révisions : utilisez des applications telles que Todoist ou un calendrier numérique pour programmer vos rappels.

- Utiliser un Moleskine ou un carnet : garder une trace manuscrite aide à renforcer l’encodage et la mémorisation.

- Associer différents supports : alterner entre fiches, notes audio, mindmaps réalisées avec MindMeister pour stimuler plusieurs zones cérébrales.

- Exploiter la technique Pomodoro : travailler en sessions de 25 minutes concentrées puis faire une pause pour éviter la fatigue cognitive.

- Pratiquer l’enseignement : expliquer ce que vous apprenez à quelqu’un d’autre afin de créer un double effort cognitif.

Ces approches permettent d’optimiser la gestion de votre charge mentale et d’exploiter pleinement vos capacités d’apprentissage.

Expériences pédagogiques démontrant la puissance de la révision espacée

Des études menées sur divers groupes d’étudiants illustrent concrètement comment la répétition espacée améliore la mémorisation. Par exemple, une expérience singulière a divisé les participants en quatre groupes :

- Un groupe lisait un texte une seule fois et était interrogé une semaine plus tard.

- Un autre relisait plusieurs fois (5 lectures) le même texte avant d’être évalué.

- Un troisième groupe transformait le contenu en diagramme sémantique pour mieux en dégager le sens.

- Le dernier groupe effectuait une lecture suivie d’interrogations réparties sur plusieurs jours.

Résultat ? Le groupe ayant pratiqué les interrogations espacées sur plusieurs jours a obtenu les meilleurs résultats. Cette observation démontre que l’impact du rappel actif et structuré est supérieur à une simple répétition ou une simple compréhension initiale.

Ces résultats font écho à la citation souvent attribuée à Benjamin Franklin : « Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. » Cette phrase souligne l’importance de l’implication active dans le processus de mémorisation.

Méthodes et plateformes à adopter pour appliquer efficacement la courbe d’Ebbinghaus

Avec l’avènement des technologies éducatives, beaucoup de solutions s’appuient sur la compréhension de la courbe de l’oubli pour proposer des parcours d’apprentissage personnalisés. Voici quelques méthodes et plateformes plébiscitées en 2025 :

- Anki : logiciel de flashcards utilisant la répétition espacée pour renforcer durablement la mémoire.

- Quizlet : offre une multitude d’outils interactifs pour mémoriser via des cartes mémoire et des quiz.

- Khan Academy : qui intègre des rappels et tests réguliers dans ses parcours d’apprentissage.

- Notion : application polyvalente pour organiser ses notes, structurer les connaissances et programmer ses révisions.

- Evernote : prise de notes enrichie de fonctionnalités pour capturer et retrouver rapidement les informations.

En parallèle de ces outils, le recours à des méthodes actives comme la création de mindmaps via MindMeister ou l’usage réfléchi d’un agenda permet d’alterner mémorisation, organisation et gestion du temps avec une grande fluidité.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter un guide complet et actualisé sur ce sujet passionnant à cette adresse : https://gagnezdutemps.fr/comprendre-la-courbe-debbinghaus-pour-mieux-memoriser/.