Chaque jour, notre cerveau est sollicité par une multitude d’informations. Pourtant, dès leur apprentissage, une partie significative de ces données tend à s’effacer. Cette réalité, longtemps mystérieuse, a été dévoilée par Hermann Ebbinghaus, un pionnier de la psychologie expérimentale au 19ème siècle. Sa découverte de la “courbe de l’oubli” offre une vision précieuse sur la manière dont la mémoire se dégrade rapidement sans intervention. Cette constatation met en lumière l’importance d’adopter des méthodes d’apprentissage adaptées, comme la répétition espacée, pour optimiser la rétention et consolider nos connaissances. En explorant cette courbe, nous comprendrons comment la cognition humaine peut être maximisée et quels gestes simples mais efficaces nous permettent d’échapper à cet oubli inéluctable.

Développement détaillé de la courbe d’Ebbinghaus et ses fondements en psychologie cognitive

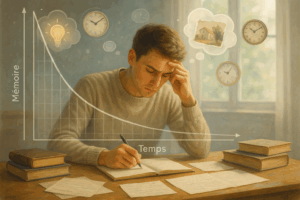

La courbe d’oubli d’Ebbinghaus est un graphique qui illustre la chute progressive de la mémoire au fil du temps, suivant un apprentissage initial. Ebbinghaus, par ses expérimentations rigoureuses à la fin des années 1800, a réussi à quantifier cette perte mémorielle sur lui-même en mesurant la rapidité avec laquelle il oubliait des listes de syllabes sans signification. Cette méthode expérimentale rigoureuse a permis de révéler des mécanismes fondamentaux de la mémoire humaine. Selon ses résultats, environ 50% des informations sont oubliées dans les premières heures suivant leur acquisition, 70% après quelques jours, et moins de 20% restent encore après une semaine sans révision.

Ces chiffres soulignent à quel point la mémoire humaine est vulnérable à l’oubli si aucune action n’est entreprise pour consolider les connaissances. L’étude montre aussi que la courbe n’est pas linéaire mais exponentielle, le déclin étant abrupt dans un premier temps avant de ralentir progressivement. En psychologie cognitive, cette courbe revêt une importance capitale car elle sert de base pour comprendre pourquoi certaines méthodes d’étude sont plus efficaces que d’autres.

Par ailleurs, il est fondamental de noter que cette courbe illustre une vérité universelle, dévoilée bien avant les développements technologiques actuels, et qui reste toujours pertinente en 2025 pour guider notamment les méthodes de formation innovantes basées sur la science de la cognition.

- Étude scientifique rigoureuse : Ebbinghaus est le premier à quantifier avec précision le processus de l’oubli.

- Implication immédiate : Difficulté à retenir une grande partie d’une information sans répétition.

- Structure non linéaire : Rapidité initiale puis stabilisation relative des souvenirs.

- Application universelle : La courbe est toujours utilisée dans les stratégies d’apprentissage modernes.

Pourquoi la mémoire diminue-t-elle ? Analyse des causes et conséquences du déclin cognitif

L’oubli, bien qu’il puisse sembler être un défaut, est en réalité un processus nécessaire dans la cognition humaine. Comprendre les causes du déclin de la mémoire permet d’adapter clairement les méthodes d’apprentissage pour minimiser cet effet. Plusieurs facteurs majeurs expliquent cette perte d’information :

- Manque de répétition : Sans sollicitation régulière, la trace mnésique ne se consolide pas, ce qui entraîne une suppression rapide des souvenirs peu utilisés.

- Surcharge cognitive : Accumuler trop d’informations en une seule fois provoque un phénomène d’encombrement, diminuant l’efficacité de l’encodage et du stockage.

- Absence de contextualisation : Les informations dénuées de lien contextuel ou émotionnel sont plus facilement oubliées car elles ne s’intègrent pas efficacement dans les réseaux mnésiques déjà existants.

- Interférences mémorielles : La confusion entre informations similaires peut perturber la récupération correcte des connaissances.

Ces éléments, lorsqu’ils sont combinés, créent une dynamique où la mémoire décline rapidement après l’apprentissage. Les conséquences sont nombreuses sur le plan académique et personnel :

- Diminution de la confiance : Oublier fréquemment peut générer une perte de motivation chez l’apprenant.

- Effets sur la concentration : Une charge cognitive élevée sans méthode adaptée impacte la capacité d’attention.

- Moins d’efficacité dans l’application des savoirs : Le déclin réduit la capacité à récupérer de façon fluide des informations cruciales pour résoudre des problèmes ou participer à des discussions.

Connaître ces causes est fondamental pour pouvoir mettre en place des méthodes efficaces qui freinent la dégradation de la mémoire, notamment en tirant parti de la psychologie cognitive moderne.

- Techniques pour optimiser la mémorisation face à l’oubli

- Importance de contextualiser l’apprentissage

- Stratégies pour réduire la surcharge cognitive

Les techniques de répétition active : un levier incontournable pour renforcer la mémoire

La répétition active est une méthode d’étude qui consiste à solliciter activement le rappel des connaissances, contrairement à une lecture passive. Cette stratégie s’appuie sur des principes solides issus des travaux d’Ebbinghaus et des récentes recherches en psychologie.

Par exemple, au lieu de relire un texte plusieurs fois, il est plus bénéfique de se poser des questions sur ce texte, d’enseigner son contenu à quelqu’un d’autre ou encore de créer des liens entre les nouvelles informations et celles déjà acquises. Ces activités favorisent le renforcement synaptique nécessaire à la consolidation de la mémorisation.

- Auto-évaluation : Faire des quiz ou tests réguliers stimule la mémoire à long terme en forçant la récupération.

- Enseignement : Expliquer un concept à autrui permet de clarifier et d’ancrer ses connaissances.

- Création d’associations : Lier des idées nouvelles à un contexte familier facilite le stockage durable.

- Utilisation de supports variés : Combiner lecture, vidéos et discussions favorise une acquisition multisensorielle.

Une étude de 2008 publiée dans Science a démontré que la pratique répétée du rappel mène à une amélioration supérieure à 150% sur la rétention à long terme. Il devient donc évident que cette technique est un levier crucial dans toute méthode d’apprentissage moderne et efficace.

Adopter la répétition active dans une routine d’étude, c’est s’aligner avec les mécanismes naturels de la mémoire, ce qui accroît significativement la durée durant laquelle les informations seront retenues.

L’importance essentielle du sommeil et de la consolidation dans le processus mémoriel

Le sommeil joue un rôle déterminant dans ce qu’on appelle la consolidation de l’information. Ce processus est celui par lequel le cerveau fixe les souvenirs, les stabilise et les intègre dans la mémoire à long terme. Durant certaines phases du sommeil, notamment le sommeil paradoxal, des connexions neuronales se renforcent, favorisant ainsi la stabilité et la pérennité des souvenirs.

Une étude récente en 2023 souligne que le manque de sommeil perturbe gravement cette consolidation, entraînant une détérioration significative des capacités à récupérer les informations apprises. Ce phénomène a un impact direct sur la cognition, la concentration et la motivation.

- Rôle clé du sommeil paradoxal : C’est durant cette phase que le cerveau trie, enchâsse et renforce la mémoire.

- Conséquences du déficit de sommeil : Oubli accéléré, difficulté à apprendre et baisse de performance cognitive.

- Stratégies pour améliorer la consolidation : Maintenir un rythme régulier de sommeil et intégrer des pauses entre les sessions d’apprentissage.

Ainsi, considérer le sommeil comme un allié fondamental dans le processus d’apprentissage s’impose, au même titre que la répétition espacée ou d’autres méthodes d’étude.

Le rôle stratégique de l’espacement dans l’apprentissage pour dépasser la courbe d’oubli

L’espacement désigne la répartition des sessions d’étude dans le temps, plutôt que d’amasser les efforts en un seul bloc (technique dite “bourrage de crâne”). Cette stratégie répond directement à la compréhension offerte par la courbe d’Ebbinghaus : multiplier les rappels à intervalle croissants optimise la mémorisation.

Les recherches les plus récentes démontrent que cette distribution dans le temps facilite la structuration durable des connaissances et empêche le déclin rapide observé sans intervention.

- Planification intelligente : organiser ses révisions afin qu’elles interviennent à des intervalles adaptés (ex. 1 jour, puis 3 jours, puis une semaine).

- Variété pédagogique : employer différents formats (vidéos, discussions, lecture) pour toucher plusieurs canaux sensoriels.

- Apprentissage segmenté : privilégier des sessions courtes mais répétées au lieu d’heures d’étude d’affilée.

Un étudiant appliquant la répétition espacée régulièrement, par exemple via des applications ou techniques spécifiques, verra ses performances nettement améliorées, comme le démontrent plusieurs revues d’études en psychologie contemporaine.

Outils modernes et méthodes d’étude inspirées d’Ebbinghaus pour optimiser votre mémoire

Les avancées technologiques de 2025 offrent aujourd’hui une palette d’outils pratiques basés sur la répétition espacée et la psychologie cognitive :

- Applications de flashcards : Quizlet, Anki, qui permettent d’organiser des sessions de rappel actif spaced.

- Mind mapping : Outils comme Canva ou Lucidspark organisent visuellement les informations en schémas facilitant la mémorisation.

- Journaux de bord d’apprentissage : Techniques d’auto-évaluation où l’étudiant consigne ses progrès et ajustements.

- Logiciels d’entraînement cérébral : solutions numériques qui stimulent la concentration et la cognition par des exercices ciblés.

Ces ressources, couplées à une compréhension fine de la mémoire, offrent à chacun la possibilité de maximiser ses capacités mnésiques. La combinaison de méthodes traditionnelles avec des supports digitaux adaptés constitue une révolution dans les méthodes d’étude, au service d’un apprentissage durable.

Découvrez comment la courbe est utilisée concrètement aujourd’hui

La mémoire à long terme versus la mémoire à court terme : comprendre leurs rôles cruciaux

Dans le champ de la cognition, il est indispensable de distinguer deux types de mémoires : la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est celle qui retient momentanément les informations pendant une durée de 15 à 30 secondes. C’est un espace temporaire qui nécessite un renforcement via la répétition pour ne pas perdre les données. En revanche, la mémoire à long terme assure un stockage stable et durable des savoirs. Le transfert entre ces deux mémoires est la clé de toute capacité d’apprentissage efficace.

L’encodage est le premier processus, où l’information est convertie en un format exploitable par le cerveau. Sans une bonne compréhension, cet encodage est faible, ce qui empêche une mémorisation efficace. Une fois encodée, l’information doit être stockée puis récupérée efficacement.

- Processus d’encodage : multi-sensoriel (verbal, visuel, sémantique) pour maximiser l’ancrage.

- Stockage : passage crucial pour transformer une connaissance en base solide.

- Récupération : utilisation pratique des informations dans des contextes réels.

- Exemple : apprendre un poème (encodage), le répéter (stockage), puis le réciter à haute voix (récupération).

Une bonne maîtrise de ce triptyque renforce nettement les performances cognitives et la capacité à apprendre sur le long terme, selon les études récentes en psychologie.

Adapter ses méthodes d’étude en tenant compte de la concentration et de la psychologie de l’apprentissage

La concentration est souvent réduite par des facteurs internes et externes, mais elle reste un pilier fondamental dans le processus de mémorisation. En psychologie de l’apprentissage, sa gestion est donc une préoccupation centrale pour favoriser la rétention.

Les méthodes d’étude doivent intégrer :

- Temps d’attention ciblé : privilégier des plages courtes mais intenses (technique Pomodoro par exemple).

- Élimination des distractions : environnement calme, smartphone en mode silencieux, etc.

- Motivation intrinsèque : comprendre l’utilité de ce que l’on apprend pour maintenir l’intérêt.

- Alternance des activités : varier entre lecture, écriture, et discussion pour ne pas fatiguer la cognition.

Ces stratégies, en corrélation avec la répétition espacée et la consolidation, optimisent la mémoire et la cognition. L’intégration de la psychologie dans les méthodes d’étude devient donc indispensable pour un apprentissage durable et efficace.

Plus d’astuces pour améliorer votre concentration et mémoire