La mémoire humaine fascine depuis toujours. Dans un monde où l’information déferle à chaque instant, comprendre les mécanismes profonds qui régissent notre capacité à retenir et à oublier est devenu essentiel. Le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus, à la fin du 19ème siècle, a jeté les bases d’un concept fondamental : la courbe de l’oubli. Cette découverte met en lumière la rapidité avec laquelle nos souvenirs s’effacent hors de notre esprit si nous ne les réactivons pas régulièrement. En 2025, où les techniques de mémorisation sont intégrées dans des environnements d’apprentissage modernes, revisiter cette courbe nous éclaire sur les stratégies à adopter pour booster notre mémoire, optimiser notre apprentissage et combattre l’oubli chronique.

Au cœur de ce sujet se croisent les champs de la psychologie cognitive et des neurosciences. Ces disciplines nous montrent que mémoriser ne se limite pas à un simple acte de répétition mécanique. Il s’agit d’un processus complexe où l’attention, la compréhension et la structuration des informations jouent un rôle capital. Explorer l’interaction entre la mémoire à court terme, la mémoire à long terme et les méthodes efficaces pour faire migrer le savoir d’un système à l’autre ouvre des perspectives concrètes. En intégrant des outils comme la répétition espacée, le rappel actif et les dispositifs structurés tels que les flashcards, tout apprenant peut améliorer durablement sa rétention.

Entre recherches fondamentales et applications pratiques, cet article déploie un panorama complet de la courbe d’Ebbinghaus et de son impact sur l’art de mémoriser aujourd’hui. Des explications détaillées ponctuées d’exemples, une analyse des meilleures méthodes pour fixer les connaissances et un éclairage sur le rôle indispensable de la cognition et des neurosciences se succèdent pour enrichir la compréhension de ce phénomène vital à tout apprentissage.

Comprendre la mémoire : fondements et processus essentiels à la mémorisation efficace

À l’heure où la surcharge d’information est omniprésente, saisir la véritable nature de la mémoire est indispensable avant même de se pencher sur les techniques pour mieux mémoriser. La mémoire ne se confond pas avec la mémorisation. Alors que la mémorisation désigne l’acte concret d’apprendre des informations, la mémoire peut être définie comme le système naturel qui recueille, conserve et restitue ces savoirs. C’est véritablement la base neuroscientifique sur laquelle reposent toutes nos capacités cognitives liées à l’apprentissage.

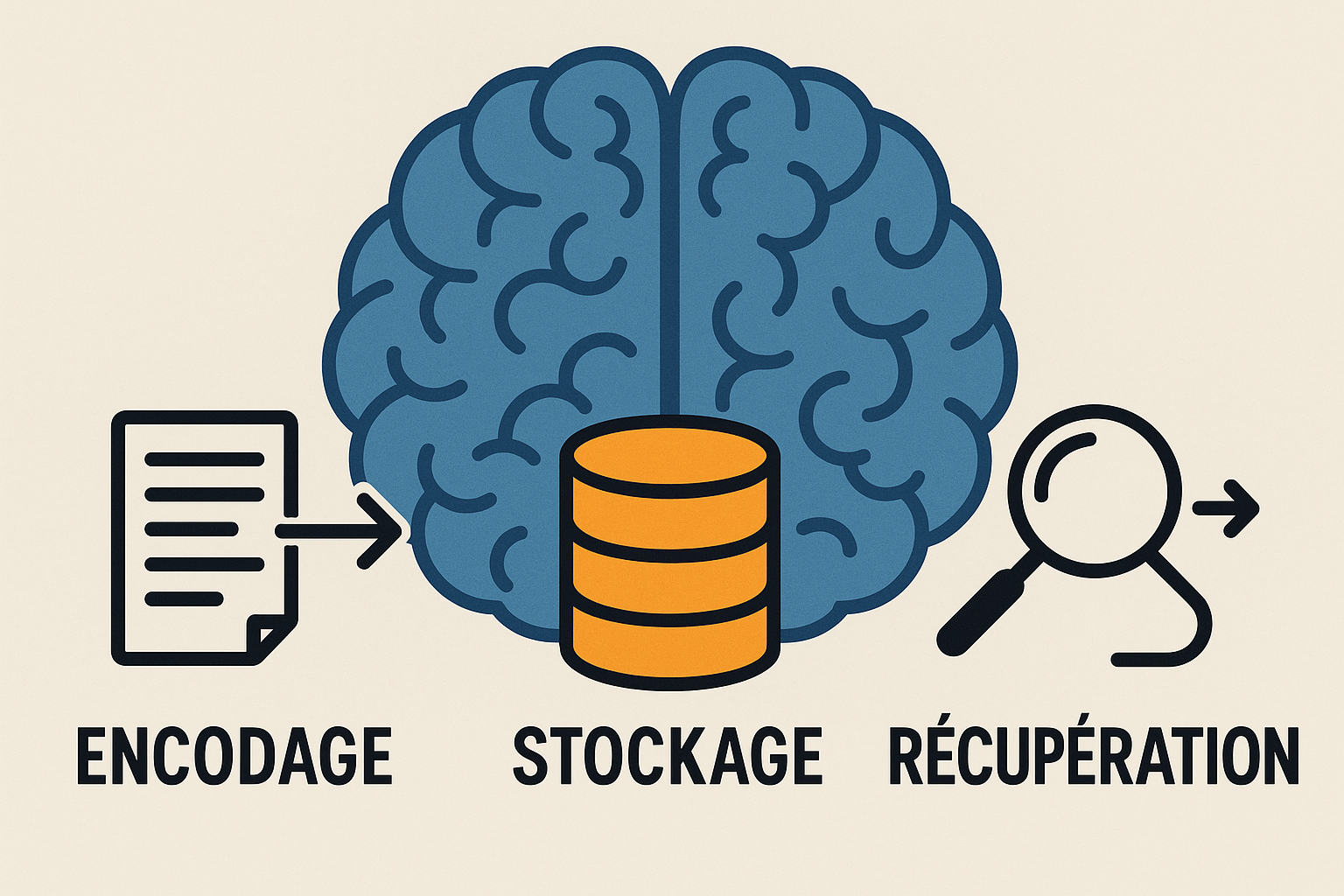

Le processus de mémorisation se décompose en trois grandes étapes : l’encodage, le stockage et la récupération. Cette triade a été décrite précisément par la psychologue Margot Wibaut en 2019 et elle reste une référence aujourd’hui :

- L’encodage : première étape primordiale où les informations sont prises en charge par nos sens et transformées en un code mental. Naturellement, plus on comprend le contenu, plus l’encodage est authentique et efficace. L’information peut être verbale (mots écrits ou prononcés), visuelle (images, schémas), ou sémantique (phrases organisées et structurées dans un contexte).

- Le stockage : après avoir été encodées, les données doivent être entreposées. C’est ici qu’interviennent les différents types de mémoire. La mémoire à court terme permet de garder des données pendant 15 à 30 secondes. Pour que ces contenus durent dans le temps, ils doivent migrer vers la mémoire à long terme, à travers divers mécanismes comme la répétition ou l’association.

- La récupération : pour que la connaissance serve vraiment, elle doit pouvoir être rappelée et utilisée selon la situation. Ce stade implique la capacité à extraire une information précise depuis notre mémoire à long terme et à l’appliquer concrètement, par exemple lors d’un examen ou d’une conversation.

Illustrons ce processus à travers un exemple simple : lorsqu’un étudiant assiste à un cours de littérature, il capte d’abord les informations transmises (encodage). Il traite et garde ces connaissances en mémoire (stockage). Puis, lors d’une épreuve écrite, il mobilise ce savoir pour répondre aux questions (récupération). Ainsi, il est évident que toute méthode de mémorisation efficace doit agir sur ces trois étapes conjointement.

Pour optimiser l’encodage, favoriser l’attention et stimuler la compréhension sont essentiels. En effet, sans une concentration suffisante, les informations ne franchissent pas la porte de la mémoire durable. C’est pourquoi la psychologie cognitive insiste sur la complémentarité profonde entre attention, concentration et mémoire lors des phases d’apprentissage.

- Une bonne concentration permet de filtrer le superflu et de focaliser l’esprit sur l’essentiel.

- La compréhension favorise un encodage riche et sémantique, facilitant le transfert vers la mémoire à long terme.

- L’organisation des savoirs avec des outils adaptés aide à structurer l’information dans le cerveau.

En conclusion, questionner la mémoire, c’est aussi interroger comment installer une base solide d’apprentissage qui dépasse le simple par cœur. Ne pas comprendre ce processus revient souvent à manquer de méthode et s’exposer à l’oubli précoce, comme nous le verrons avec la fameuse courbe d’Ebbinghaus.

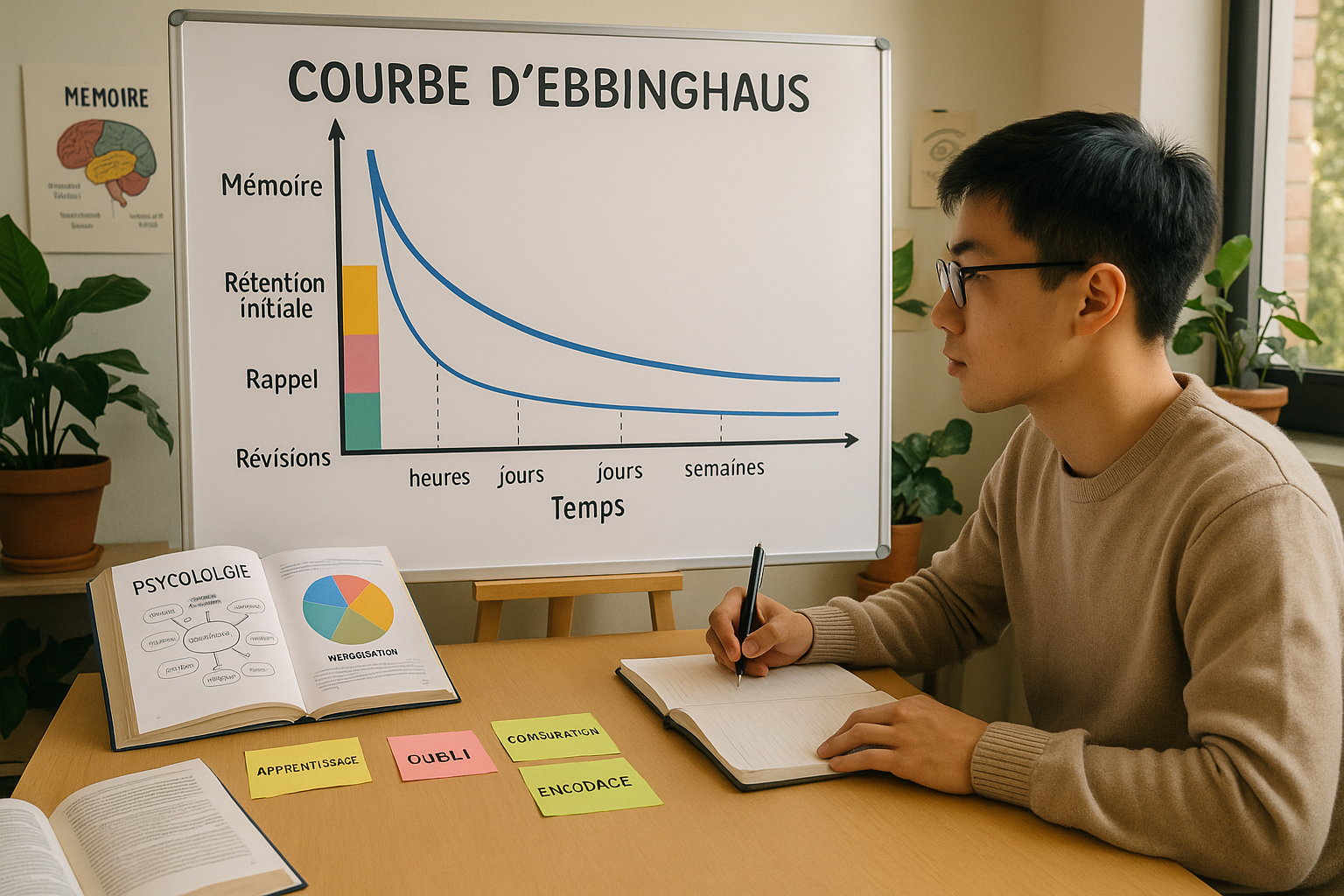

La courbe d’Ebbinghaus expliquée : comment l’oubli progresse avec le temps

En 1885, Hermann Ebbinghaus bouleversait la compréhension scientifique de la mémoire avec la publication de sa courbe de l’oubli. À travers une expérience rigoureuse, il montra qu’après avoir appris une information nouvelle, notre capacité à la rappeler diminue rapidement, surtout dans les premières heures.

Cette courbe estime qu’en l’espace d’une journée, la moitié des données récemment acquises s’effacent de notre mémoire. Après une semaine, ce taux chute de manière vertigineuse, avec plus de 90% des nouvelles informations oubliées si aucune tentative de réactivation n’est réalisée.

Cette découverte a des implications majeures pour toute personne souhaitant s’améliorer dans l’apprentissage. Comprendre ce phénomène permet de concevoir des stratégies adaptées pour contrer l’oubli. Plutôt que de s’épuiser à apprendre par cœur en une seule fois, une approche plus éclairée consiste à espacer ses révisions dans le temps.

Une mise en lumière de la psychologie expérimentale, la courbe d’Ebbinghaus resitue concrètement ce qu’implique l’oubli dans le fonctionnement quotidien de notre mémoire :

- Oubli rapide initial : juste après l’acquisition, une déperdition notable intervient dès la première heure.

- Ralentissement progressif : le taux d’oubli diminue ensuite et tend vers une stabilisation.

- Importance de la réactivation : rappeler intentionnellement l’information permet de la renforcer et de diminuer son oubli futur.

Des neurosciences récentes complètent cette analyse en soulignant que ces effets s’expliquent par la plasticité synaptique et les mécanismes biologiques propres à la consolidation de la mémoire. Plus les connexions neuronales associées à une information sont renforcées, plus celle-ci s’inscrit durablement dans la mémoire à long terme.

En somme, cet éclairage sur la courbe d’oubli offre un socle scientifique solide sur lequel construire ; comprendre que la clé n’est pas l’accumulation massive d’informations, mais leur relecture et renforcement espacés.

La méthodologie de répétition espacée : s’appuyer sur la science pour retenir plus longtemps

Face aux contraintes imposées par la courbe de l’oubli, la méthode de répétition espacée développée par Ebbinghaus s’est imposée comme une technique incontournable en matière d’apprentissage. Elle consiste à réviser l’information à plusieurs reprises, tout en échelonnant ces rappels dans le temps.

Le principe fondamental est d’intervenir juste avant le moment où l’oubli deviendrait critique. En répétant les connaissances à ces « moments clés », l’apprenant consolide cette mémoire et limite la perte. Ainsi, chaque révision augmente la durabilité du savoir, rendant le délai entre deux répétitions possible de plus en plus long.

Ce concept répond parfaitement à la biologie du cerveau. En effet, les neurosciences démontrent qu’après l’encodage, une série de processus liés à la consolidation et à la remémoration favorisent la plasticité cérébrale. La répétition espacée est donc une manière d’optimiser ces mécanismes grâce à des intervalles stratégiques :

- Révisions immédiates : après l’apprentissage initial, une première réactivation est recommandée rapidement.

- Étirement progressif des intervalles : chaque nouvelle révision s’étale ensuite plus loin dans le temps, par exemple à J+1, J+3, J+7, J+14, etc.

- Adaptation personnalisée : selon la difficulté et la capacité de l’apprenant, ces intervalles peuvent être ajustés.

En pratique, cette méthode a fait ses preuves auprès des étudiants, notamment dans l’acquisition des langues étrangères, du vocabulaire, ou dans l’apprentissage de notions scientifiques complexes. L’usage de supports digitaux permet même aujourd’hui de programmer automatiquement ces intervalles et d’adapter la charge en fonction des performances de chaque utilisateur.

Plusieurs outils web de répétition espacée intègrent cette approche, rendant la mémorisation accessible de manière plus intelligente et moins laborieuse. De cette manière, la science et la technologie se conjuguent pour transformer radicalement la manière dont nous apprenons.

Les méthodes classiques et modernes de mémorisation : éclairages, avantages et limites

Au fil des décennies, de nombreuses techniques de mémorisation ont émergé, bénéficiant parfois de la validation scientifique, parfois davantage de l’expérimentation pratique. Comprendre leurs spécificités, bénéfices et limites offre un aperçu éclairé pour choisir celles qui correspondent le mieux à chaque profil d’apprenant.

Voici un panorama des méthodes les plus répandues :

- Les flashcards : largement utilisées dans le monde étudiant, ces cartes contiennent une question ou un mot d’un côté et la réponse ou définition de l’autre. Cette méthode encourage le rappel actif et la répétition espacée si elles sont employées régulièrement. Des sites comme Quizlet ou Visme offrent des outils gratuits pour créer des flashcards personnalisées.

- La schématisation ou mindmapping : il s’agit de représenter visuellement les informations sous forme de schémas ou de cartes conceptuelles. Ce procédé facilite la structuration, la compréhension globale et par conséquent la mémorisation. Des plateformes comme Lucidspark, Canva ou Wisemapping proposent des outils adaptés.

- L’active recall (rappel actif) : cette technique consiste à s’interroger régulièrement sur les connaissances sans se référer aux notes, forçant ainsi le cerveau à réactiver les circuits mémoriels. Une étude de 2008 publiée par Jeffrey D. Karpicke et Henry L. Roediger a démontré que cela peut améliorer la rétention à long terme de plus de 150%.

- L’apprentissage par cœur sans compréhension : bien que parfois utilisé dans les mémoires traditionnelles, ce procédé demeure insuffisant sur le long terme. La mémorisation sans compréhension profonde risque d’être fragile et inefficace.

Il est essentiel de coupler ces techniques aux principes neuroscientifiques pour un apprentissage durable. Par exemple, combiner flashcards et répétition espacée ou associer schématisation et rappel actif peut améliorer considérablement les résultats. En 2025, la tendance est à l’intégration de méthodes hybrides utilisant tout à la fois cognition, psychologie et technologie.

Les avancées des neurosciences dans la compréhension et l’amélioration de la mémoire

Les recherches en neurosciences de ces dernières années ont apporté un éclairage essentiel sur l’architecture cérébrale et les dynamiques qui régissent la mémoire. La cognition n’est plus une simple boite noire mais un ensemble de réseaux neuronaux en interaction, dont les plasticités modulables expliquent nos capacités d’apprentissage.

Plusieurs découvertes clés guident désormais les pratiques pédagogiques :

- Plasticité synaptique : la capacité des synapses à se renforcer par répétition est au cœur de la consolidation mnésique.

- Différents types de mémoire : mémoire déclarative (faits et événements), mémoire procédurale (savoir-faire), mémoire sensorielle, chacune jouant un rôle spécifique.

- Rôle de l’hippocampe : région cérébrale essentielle à la formation et au transfert des souvenirs vers la mémoire à long terme.

- Effet consolidant du sommeil : le sommeil profond est crucial pour fixer les souvenirs et faciliter leur récupération ultérieure.

- Effets de l’émotion et de la motivation : un état émotionnel positif et une motivation élevée renforcent les capacités d’apprentissage et la mémorisation.

Ces avancées permettent de mieux comprendre pourquoi certaines méthodes de mémorisation fonctionnent et comment agir sur son mode d’apprentissage personnel. Par exemple, un étudiant qui optimise la qualité de son sommeil et maintient sa motivation verra ses résultats significativement améliorés.

Les applications pratiques en formation, éducation et développement personnel sont multiples et s’appuient sur ce corpus scientifique pour modeler des stratégies d’étude concrètes et personnalisées.

Stratégies avancées d’étude en 2025 pour surmonter la courbe de l’oubli

En 2025, de nombreux dispositifs pédagogiques intègrent la connaissance de la courbe d’Ebbinghaus afin d’élaborer des stratégies d’étude adaptées. L’objectif est d’aider à surmonter la fuite du temps sur la mémoire en appliquant des principes validés scientifiquement, combinés à l’innovation technologique.

Voici quelques stratégies particulièrement efficaces :

- Planification des sessions de révision en utilisant des agendas numériques qui envoient des rappels selon la méthode de répétition espacée.

- Utilisation de logiciels d’apprentissage adaptatif qui analysent les performances en temps réel et ajustent la difficulté ainsi que le timing des révisions.

- Mise en place de groupes d’étude favorisant l’échange actif et le rappel mutuel des connaissances.

- Alternance des modes sensoriels : combiner lecture, audio, vidéo et écriture pour renforcer l’encodage multisensoriel.

- Pratique régulière de l’auto-évaluation via quiz, flashcards ou exercices interactifs.

Ces approches ne se limitent plus à la simple mémorisation mécanique mais s’intéressent à la cognition globale et à la personnalisation du parcours d’apprentissage. Elles permettent de maximiser le transfert des contenus dans la mémoire à long terme, limitant ainsi les effets redoutés de la courbe d’oubli.

Les institutions éducatives commencent à mesurer l’impact positif de ces méthodes sur l’efficacité et la durée des acquisitions, en s’appuyant sur des données précises issues des neurosciences et des études en psychologie cognitive.

Exemples concrets d’application de la courbe d’Ebbinghaus dans différents contextes d’apprentissage

Pour mieux saisir la portée pratique de la courbe de l’oubli et des méthodes associées, il est utile d’observer son application dans plusieurs milieux d’apprentissage.

Dans le cadre scolaire, un lycée a intégré un programme qui programme automatiquement les rappels selon une fréquence établie par la répétition espacée. Résultat : les notes en langues vivantes et en sciences ont nettement progressé en moyenne de 20% sur un an.

Chez les adultes en formation continue, la mise en place d’ateliers alliant flashcards et sessions de rappel actif a permis d’augmenter la durée de rétention de 3 mois à plus d’un an pour certains modules techniques complexes.

Les innovateurs du secteur des nouvelles technologies éducatives ont développé des applications de mémorisation adaptative inspirées directement de la courbe d’Ebbinghaus. Ces outils ajustent automatiquement les plages de révision en fonction des réponses fournies, ce qui maximise la durée de la mémoire tant à court qu’à long terme.

- Exemple 1 : un étudiant prépare un examen d’histoire en utilisant une app de flashcards programmée pour la répétition espacée.

- Exemple 2 : une équipe de commerciaux en entreprise suit une formation en e-learning où le système adapte les vidéos de formation et les quiz selon le progrès mémoriel individuel.

- Exemple 3 : un musicien apprend une nouvelle pièce en s’enregistrant, réécoutant et pratiquant à intervalles réguliers, optimisant ses souvenirs procéduraux.

Ces cas soulignent l’universalité et la flexibilité du concept d’Ebbinghaus appliqué à différents domaines.

Les facteurs influençant la mémorisation et la rapidité de l’oubli selon la psychologie contemporaine

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la dynamique de notre mémoire et modulent la vitesse à laquelle nos souvenirs s’estompent. La psychologie contemporaine a mis en évidence des variables clés qui peuvent soit renforcer, soit affaiblir notre capacité à mémoriser efficacement.

Les principaux éléments impactant la mémorisation sont :

- L’attention : une focalisation approfondie favorise un encodage plus solide.

- La motivation : un objectif clair et personnel stimule la mémorisation.

- La charge cognitive : un excès d’informations simultanées peut saturer la mémoire de travail et limiter la mémorisation.

- La qualité du sommeil : indispensable pour la consolidation et le transfert des souvenirs.

- Les émotions : un vécu émotionnel intense augmente la trace mnésique.

- Les distractions : elles fragmentent l’attention et réduisent la qualité de l’encodage.

- Le stress : modéré, il peut être stimulant mais excessif, il perturbe la mémoire.

Ce panorama montre que la mémorisation dépasse le simple acte mécanique et dépend d’une interaction complexe entre le mental, le corps et l’environnement. En agissant sur ces facteurs, on peut améliorer la qualité de son apprentissage et diminuer la rapidité de l’oubli.

Par exemple, un étudiant qui dort suffisamment, limite ses distractions, et entretient sa motivation aura une qualité mémorielle nettement supérieure à celui qui cumule fatigue et stress.