À l’ère de l’information, où la surcharge cognitive est devenue la norme, comprendre comment fonctionne notre mémoire est crucial pour optimiser nos apprentissages. La courbe d’Ebbinghaus, découverte par un psychologue allemand du XIXe siècle, révèle une vérité fondamentale : nous oublions une grande partie de ce que nous apprenons très rapidement, surtout si nous ne prenons pas le temps de réviser ces connaissances. Mais loin d’être une fatalité, cette courbe nous offre un guide précieux pour structurer nos révisions, bâtir une mémoire durable et améliorer notre efficacité dans l’étude ou la formation. Focus sur ce modèle intemporel, ses mécanismes et ses applications concrètes dans notre quotidien et nos méthodes pédagogiques.

Les fondements de la courbe d’Ebbinghaus et ses implications sur la mémoire

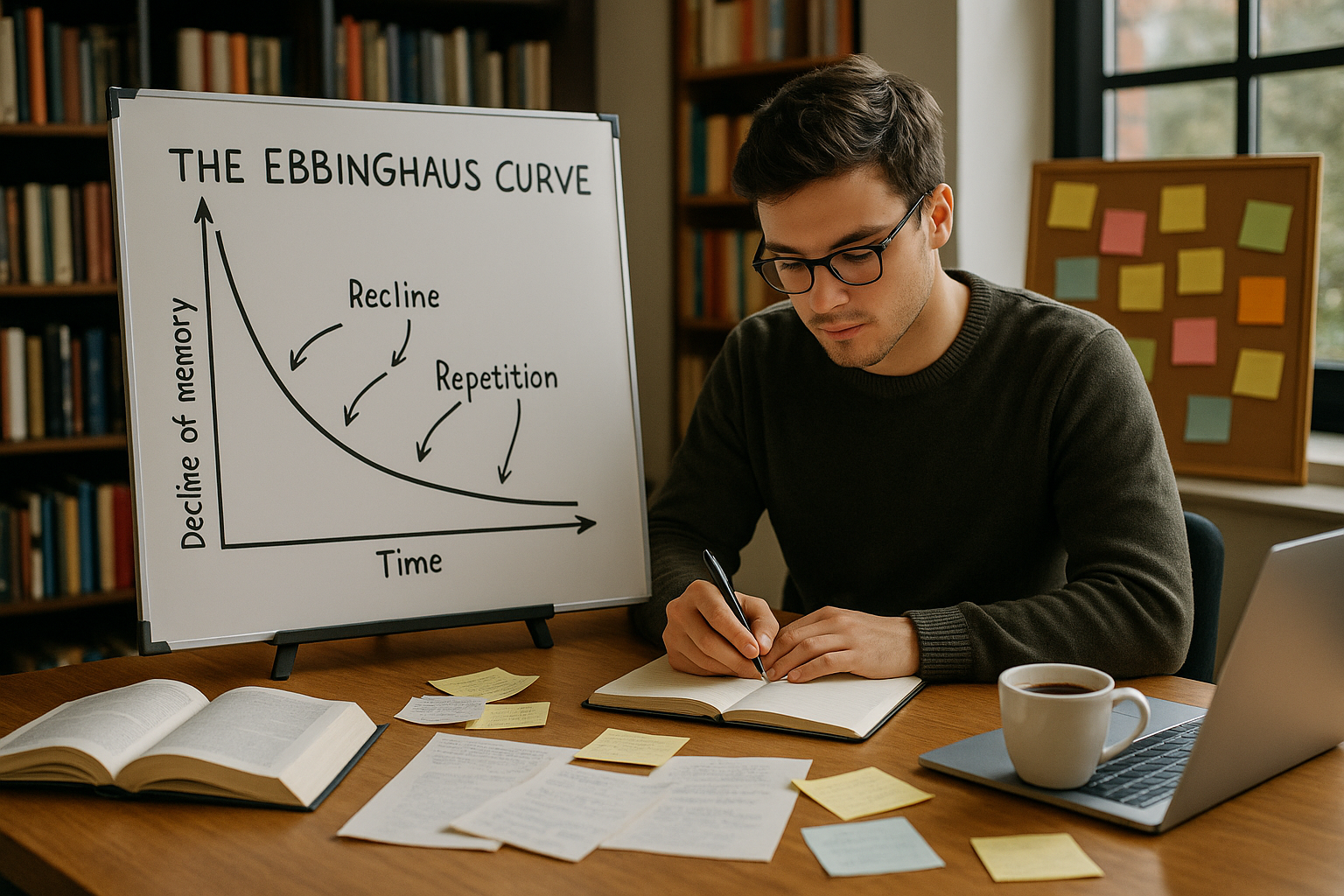

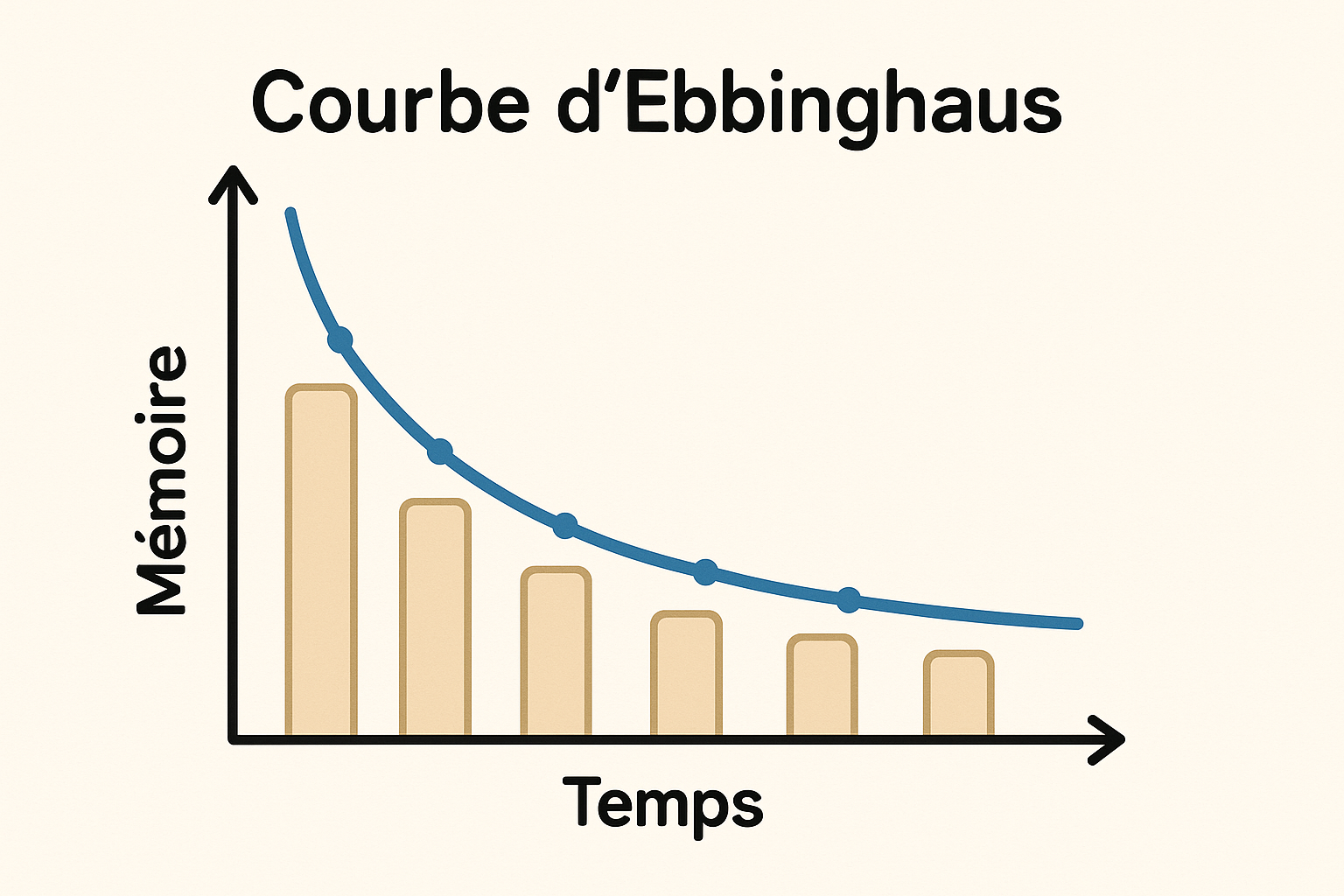

La courbe d’Ebbinghaus met en évidence une idée frappante : notre capacité à retenir une information diminue de manière exponentielle peu après son apprentissage initial. Hermann Ebbinghaus, pionnier dans l’étude scientifique de la mémoire, a démontré que sans révision, nous perdons une grande partie des nouvelles données en très peu de temps. Par exemple, au bout d’une heure, environ 50% des informations apprises sont déjà oubliées, et cette perte atteint 70 à 80% après seulement un jour.

Cette constatation n’est pas une fatalité mais plutôt une opportunité de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Le phénomène de l’oubli est un mécanisme naturel qui permet au cerveau de faire le tri entre l’essentiel et le superflu. Blake Richards, chercheur en neuroscience, explique que « le cerveau oublie des détails non pertinents pour se concentrer sur des éléments aidant à la prise de décision dans la vie réelle ». Ainsi, l’oubli et la mémorisation sont intrinsèquement liés et complémentaires.

Il est essentiel de saisir que l’oubli ne signifie pas disparition immédiate d’un souvenir. Parfois, l’information devient simplement difficile à extraire, nécessitant un effort actif pour la récupérer. D’où l’importance de techniques adaptées pour consolider la mémoire.

- Le temps écoulé depuis l’apprentissage : plus il est long, plus la rétention diminue si aucune révision n’est faite.

- La qualité initiale de l’apprentissage : une information bien comprise et contextualisée s’inscrit mieux.

- La fréquence et la méthode de révision : elles jouent un rôle crucial pour contrer la courbe d’oubli.

Pour illustrer ce propos, imaginez que votre mémoire soit un sentier forestier rarement emprunté : la végétation repousse et efface peu à peu son tracé. Par contre, en passant régulièrement, le chemin s’élargit et devient facile d’accès. Cette analogie, évoquée par le professeur Eric Gaspar, souligne l’importance de l’entraînement régulier pour garder les connaissances accessibles et vivantes.

Pourquoi la répétition active est la clé pour contrer l’oubli

La répétition n’est pas seulement un acte mécanique ; elle doit être active et progressive. Le principe fondamental mis en avant par Ebbinghaus recommande de revoir les informations à des intervalles stratégiques afin de maximiser la rétention sur le long terme. Cette méthode, dite de la répétition espacée, consiste à augmenter le laps de temps entre chaque révision tout en stimulant la mémoire à chaque fois.

Cette technique fonctionne parce qu’elle force le cerveau à « retrouver » l’information dans ses ressources mnésiques, ce qui consolide la trace mnésique. Dans ce contexte, des outils modernes comme MemoFlash ou MindMaster exploitent parfaitement ce mécanisme en programmant les révisions selon un calendrier intelligent, facilitant ainsi l’apprentissage progressif.

- Réviser plusieurs fois le jour même d’un nouvel apprentissage.

- Faire une deuxième révision au bout de 2 jours.

- Programmer des rappels 2 fois la semaine suivante.

- Intégrer des révisions mensuelles pour ancrer durablement les connaissances.

Associer cette répétition à l’utilisation de supports visuels ou interactifs, tels que ceux proposés par NeuroMemo ou Lime, peut encore améliorer la mémorisation en multipliant les voies d’accès à la donnée dans le cerveau. Le rôle du cerveau n’est pas de stocker un volume infini d’informations, mais de filtrer intelligemment ce qui devait être utile. Ce processus nécessite votre implication active dans le parcours d’apprentissage.

Décryptage de l’oubli : une fonction indispensable à la mémoire efficace

Si l’oubli est souvent perçu négativement, il est pourtant un allié essentiel dans notre fonctionnement cognitif. L’oubli est un processus sélectif qui préserve la mémoire à long terme en éliminant ce qui est jugé inutile ou redondant. Il permet au cortex cérébral de rester opérationnel sans saturation et favorise une meilleure prise de décision.

Le professeur Blake Richards insiste sur cette idée en soulignant que « l’oubli est un processus adaptatif, non un raté du cerveau ». En effet, notre cerveau trie constamment parmi une masse considérable d’informations pour ne conserver que ce qui est pertinent. Les souvenirs oubliés ne sont pas forcément effacés ; souvent ils s’enfouissent dans les couches profondes et ne peuvent être récupérés qu’avec un effort conscient ou sous certaines stimulations.

Face à ces mécanismes, plusieurs stratégies permettent d’exploiter la dynamique entre mémorisation et oubli :

- Adopter la révision active, encourageant le rappel volontaire plutôt que passif, comme recommandé par la méthode RappelMax.

- Utiliser des dispositifs technologiques, par exemple EbbinghausPro, qui intègrent des algorithmes basés sur la courbe de l’oubli pour programmer les révisions.

- Prioriser la qualité de l’apprentissage : comprendre les notions plutôt que de simplement les mémoriser par cœur, pour que les informations s’accrochent plus efficacement.

Un cas d’école consiste à comparer plusieurs groupes d’étudiants dans l’expérience dite du « défi de la fée mémoire ». Ceux qui répétent régulièrement leur révision et transforment les contenus en diagrammes sémantiques obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui se contentent d’une simple lecture. Cette expérience illustre parfaitement les bénéfices d’une approche impliquée, active et stratégique de la mémoire.

Applications pratiques de la courbe d’Ebbinghaus dans le milieu éducatif

Dans les systèmes éducatifs modernes, la courbe d’Ebbinghaus est une boussole pour repenser les méthodes d’enseignement et les stratégies d’apprentissage. Plutôt que de surcharger les élèves avec des masses d’informations présentées une seule fois, les enseignants sont encouragés à intégrer des révisions périodiques tout au long du cursus.

Concrètement, cela se traduit par diverses actions :

- Intégrer des rappels fréquents en classe, notamment par des quiz rapides ou des feedbacks immédiats.

- Favoriser la création par les élèves de supports de mémorisation visuelle, comme des cartes mentales, dessins ou schémas, pour stimuler différentes mémoires sensorielles.

- Varier les modes d’apprentissage pour toucher à la fois la mémoire auditive, visuelle et kinesthésique.

- Encourager l’autoévaluation régulière, qui mobilise la mémoire active et améliore la consolidation.

L’intégration d’outils digitaux comme Tête Claire ou BoostMe dans les écoles contribue à diversifier et personnaliser ces pratiques, tout en optimisant le suivi des progrès des élèves. Ces plateformes s’appuient sur des algorithmes qui appliquent la méthodologie de la courbe d’Ebbinghaus pour adapter les révisions aux besoins de chaque apprenant.

Au-delà de l’acquisition de savoirs classiques, cette approche favorise également la confiance en soi et la motivation des apprenants. En effet, constater sa progression réelle grâce à une meilleure mémorisation stimule l’engagement.

La courbe d’Ebbinghaus face aux défis de la formation professionnelle

Les entreprises et centres de formation professionnelle adoptent de plus en plus les résultats issus de la courbe d’Ebbinghaus pour concevoir des modules adaptés aux contraintes des adultes en situation d’apprentissage continu. En milieu professionnel, la mémorisation rapide et durable des compétences s’avère cruciale.

Les challenges sont nombreux :

- Le temps limité que les salariés peuvent consacrer à la formation.

- La nécessité d’appliquer rapidement les compétences nouvellement acquises.

- La motivation hétérogène des apprenants.

- La nécessité de suivre la performance et de mesurer l’efficacité des dispositifs.

Pour ces raisons, des méthodes innovantes, souvent numériques, ont été mises en place. Par exemple :

- Sessions courtes et fréquentes via des applications telles que Memorando.

- Supports multimédias interactifs, incluant vidéos, quiz, jeux ou simulations.

- Espaces d’échanges et de partage pour créer un environnement collaboratif stimulant.

- Outils d’analyse pour suivre la courbe de progression des individus, souvent intégrés à des plateformes comme RappelMax.

La mise en œuvre efficace de ces approches réduit le phénomène d’oubli et augmente l’impact des formations sur la productivité. Cela permet également de fidéliser les talents en donnant aux salariés des moyens concrets d’améliorer leurs performances.

Le rôle clé du sommeil dans la consolidation de la mémoire selon la courbe d’Ebbinghaus

Si la répétition est capitale, elle ne suffit pas sans un sommeil réparateur. Pendant la nuit, notre cerveau travaille à consolider les souvenirs enregistrés durant la journée. En effet, les phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal favorisent la transformation des informations à court terme en souvenirs à long terme.

De nombreuses études en 2025 confirment que :

- Un manque de sommeil altère la capacité à mémoriser de nouvelles données.

- Les apprentissages ne sont pas correctement fixés sans des cycles de sommeil suffisants.

- Le système de répétition espacée doit être combiné à une bonne hygiène de sommeil, pour des résultats optimaux.

Cette synergie entre sommeil et répétitions se traduit également dans les recommandations des plateformes de mémorisation comme Cortex ou EbbinghausPro, qui intègrent des rappels tenant compte des rythmes biologiques.

En résumé, pour booster durablement sa mémoire, il faut combiner :

- Une répétition active et espacée des apprentissages.

- Un sommeil régulier et de qualité.

- L’implication consciente lors de l’acquisition des connaissances.

Comment la technologie actuelle optimise la méthode d’Ebbinghaus pour la mémoire

L’univers numérique a transformé la manière dont nous pouvons appliquer la courbe d’Ebbinghaus dans diverses sphères. Grâce aux nouvelles technologies, le processus de répétition espacée est aujourd’hui automatisé, personnalisé et enrichi.

Des outils comme NeuroMemo, MemoFlash ou Lime proposent des interfaces intuitives où l’apprenant planifie ses sessions, reçoit des rappels adaptés et analyse ses performances. Ces applications intègrent souvent des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour optimiser les intervalles de révision en fonction des résultats.

La digitalisation dispose aussi d’une capacité d’apprentissage multimodal via :

- Des flashcards dynamiques pour des rappels ciblés.

- Des vidéos explicatives de haute qualité.

- Des quiz interactifs pour renforcer le rappel actif.

- La gamification pour maintenir l’engagement à long terme.

Ces innovations favorisent la mémorisation durable tout en s’adaptant au rythme personnel de chacun. Pour approfondir, découvrez les ressources dédiées sur gagnezdutemps.fr qui explorent en détail ces solutions digitales.

Exemples d’applications innovantes

- MindMaster : génération automatique de cartes mentales intégrant la technique d’Ebbinghaus pour organiser l’information.

- EbbinghausPro : tableau de bord complet avec statistiques détaillées des progrès et calendrier personnalisé.

- BoostMe : rappels intelligents associés à des exercices adaptés au niveau de l’utilisateur.

Stratégies concrètes pour intégrer la courbe d’Ebbinghaus dans votre quotidien

La mise en pratique des principes de la courbe d’Ebbinghaus ne demande pas nécessairement des outils sophistiqués, même s’ils sont un plus. Une organisation rigoureuse et quelques bonnes habitudes suffisent à constater des progrès significatifs :

- Planifiez vos révisions : établissez un calendrier avec des sessions régulières en respectant les intervalles de la répétition espacée.

- Utilisez des cartes mémoire : les Flashcards restent un excellent moyen de mobiliser activement votre mémoire, notamment pour le vocabulaire, les dates ou des formules.

- Favorisez la prise de notes visuelles : schémas, couleurs, mind maps pour impliquer plusieurs sens.

- Autoévaluez-vous : testez vos connaissances en écrivant tout ce que vous savez avant de consulter vos notes.

- Impliquez-vous réellement dans chaque séance : la mémorisation passe par un engagement physique et mental.

Ces gestes simples, quand ils sont répétés dans le temps, évincent la fuite naturelle des souvenirs et renforcent la construction mentale. À mesure que le chemin de la mémoire s’érode moins vite, les informations deviennent accessibles plus rapidement et de manière plus fluide.

Les limites et défis actuels dans l’application de la courbe d’Ebbinghaus

Malgré son efficacité prouvée, l’exploitation optimale de la courbe d’Ebbinghaus fait face à certains défis notamment :

- L’hétérogénéité des capacités individuelles qui rend nécessaire l’adaptation des méthodes et des rythmes d’apprentissage.

- La motivation fluctuante au fil du temps, qui peut entraver la constance requise dans les répétitions.

- La surcharge d’informations contemporaines qui complexifie le tri entre l’essentiel et le superflu, remettant en cause la capacité du cerveau à sélectionner efficacement.

- La difficulté d’intégrer ces méthodes dans des systèmes éducatifs ou professionnels rigides, peu flexibles.

Cependant, les technologies telles que MemoFlash et NeuroMemo apportent des éléments de réponse grâce à leur personnalisation poussée et à leur engagement interactif, motivant l’utilisateur à persévérer.

Le chemin vers une mémorisation optimale passe donc par un équilibre entre connaissance des mécanismes, adaptation aux besoins personnels et recours aux outils modernes pour alléger la charge cognitive.