Dans le paysage complexe de la langue française, maîtriser les différents types de temps verbaux représente un enjeu majeur pour communiquer avec précision et fluidité. Que l’on soit étudiant, enseignant, ou simplement passionné par la richesse des mots, il est indispensable de saisir non seulement comment ces temps se forment, mais aussi comment ils s’articulent pour exprimer les nuances temporelles les plus fines. Cet éclairage en profondeur sur les temps simples et composés, à travers des exemples concrets et des explications détaillées, vous ouvrira les portes d’une conjugaison plus sûre et plus élégante.

Les temps simples et composés en français : une base essentielle pour bien conjuguer

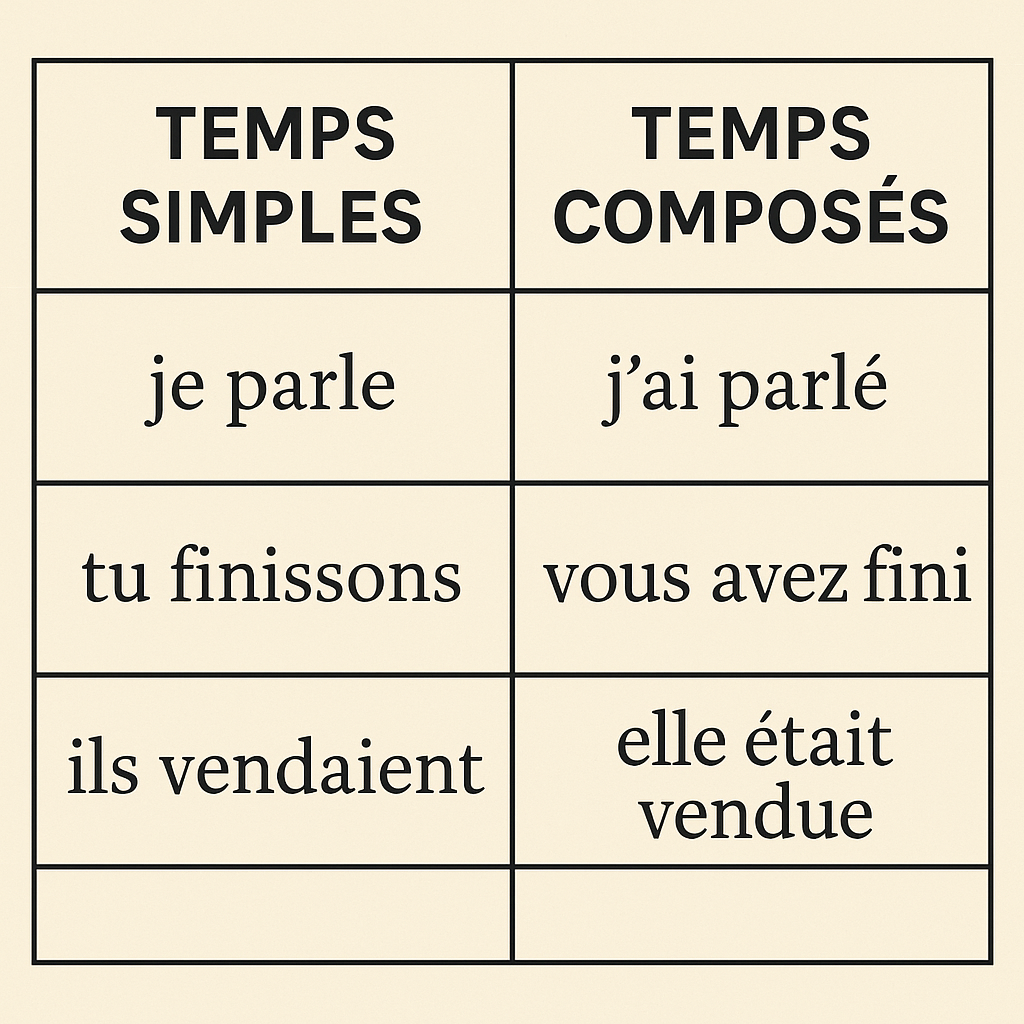

La conjugaison française se divise fondamentalement en deux catégories : les temps simples et les temps composés. Cette distinction est primordiale puisqu’elle guide la façon de construire les phrases et d’exprimer le déroulement ou l’achèvement des actions dans le temps.

Les temps simples se caractérisent par la formation d’un seul mot, la base du verbe conjugué directement selon la personne et le temps. Par exemple, au présent, on dira « je mange », un verbe conjugué sans auxiliaire. Les temps simples les plus courants incluent le présent, l’imparfait, le futur simple et le passé simple.

À l’inverse, les temps composés nécessitent toujours un auxiliaire — généralement être ou avoir — conjugué à un temps simple, accompagné du participe passé du verbe principal. Cette construction apporte une nuance supplémentaire, souvent liée à l’achèvement ou à la relation temporelle entre plusieurs actions. Par exemple, le passé composé « j’ai mangé » insiste sur le fait que l’action est terminée mais demeure en lien avec le présent.

Cette dualité entre temps simples et composés est au cœur de la richesse expressive de la langue française et vous rencontrerez fréquemment ces structures dans les manuels de référence comme le Bescherelle ou le Le Robert. Une bonne compréhension de ces deux catégories vous permettra aussi d’éviter les erreurs courantes qui peuvent entraver votre maîtrise de la conjugaison au quotidien.

- Temps simples : formes conjuguées en un seul mot (ex : présent, imparfait, futur simple, passé simple).

- Temps composés : formation avec un auxiliaire conjugué + participe passé (ex : passé composé, plus-que-parfait, futur antérieur).

- Auxiliaires : être ou avoir, selon le verbe et le contexte syntaxique.

- Importance dans la nuance : temps composés souvent liés à l’achèvement ou à la relation entre actions.

- Sources d’apprentissage recommandées : Bescherelle, Le Robert, Larousse et Hachette.

À mesure que vous avancerez dans la compréhension de ces temps, n’hésitez pas à consulter des ressources en ligne comme FluentU ou Babbel qui proposent des exercices interactifs pour renforcer vos acquis.

Le présent de l’indicatif : exprimer l’instant et les vérités générales avec précision

Parmi tous les temps verbaux, le présent de l’indicatif est sans doute le plus utilisé. Il sert à exprimer à la fois des actions qui se déroulent au moment où l’on parle, des faits habituels ou des vérités permanentes. Son usage va bien au-delà de la simple indication du temps présent : il peut aussi suggérer un futur proche dans certains contextes, ce qui le rend particulièrement polyvalent.

La conjugaison du présent suit des règles propres à chaque groupe verbal. Les verbes du premier groupe, terminés en -er (comme aimer), se conjuguent en général avec des terminaisons classiques : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. À titre d’exemples, on dira « je aime », « nous aimons ».

Pour le deuxième groupe, en -ir (comme finir), les terminaisons prennent la forme : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent. Ainsi, « tu finis », « ils finissent ». Le troisième groupe, beaucoup plus irrégulier, regroupe notamment les verbes en -re (exemple : vendre). Leur conjugaison aux différentes personnes suivra des terminaisons comme -s, -s, -, -ons, -ez, -ent, d’où des formes comme « il vend », « nous vendons ».

- Verbes du premier groupe (-er): j’aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment.

- Verbes du deuxième groupe (-ir): je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent.

- Verbes du troisième groupe (-re): je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent.

- Usage principal: action en cours, habitudes, vérités générales.

- Utilisation avancée: futur proche dans certaines situations (ex: «je pars demain»).

Un exemple pratique : « Je travaille tous les jours avec passion. » montre une action habituelle, tandis que « Il pleut souvent en automne. » exprime une vérité générale. Le présent peut aussi être utilisé de manière narrative pour rendre un récit plus vivant, une particularité que l’on rencontre fréquemment dans la littérature moderne.

Les méthodes pédagogiques proposées par des éditeurs reconnus comme Assimil ou les plateformes interactives TV5 Monde peuvent constituer une aide précieuse pour acquérir cette base essentielle de la conjugaison.

Comment reconnaître et conjuguer les verbes au présent de l’indicatif ?

Pour maîtriser pleinement ce temps, il est essentiel de suivre une démarche claire :

- Identifier le groupe du verbe : selon la terminaison de l’infinitif (en -er, -ir, -re).

- Apprendre les terminaisons standard à appliquer en fonction des personnes.

- Préférer la pratique régulière grâce à la répétition et aux exercices, disponibles chez Le Robert ou sur des sites comme Babbel.

- Observer les exceptions et les verbes irréguliers du troisième groupe pour éviter les erreurs.

- Utiliser le présent pour décrire des faits familiers ou immédiats, renforçant ainsi l’expression claire et naturelle.

Le passé composé et l’imparfait : parler du passé avec finesse

Parler d’événements passés en français requiert de distinguer entre deux temps fondamentaux : le passé composé et l’imparfait. Chacun révèle une manière différente d’évoquer un passé lointain ou récent, achevé ou en cours.

Le passé composé est utilisé pour exprimer des actions terminées dans un passé proche, souvent en lien avec le présent. Ce temps composé se forme avec l’auxiliaire avoir ou être conjugué au présent, suivi du participe passé du verbe principal. Par exemple, « j’ai mangé » ou « je suis parti ».

En revanche, l’imparfait est un temps simple qui décrit des actions passées répétées, habituelles, ou un cadre descriptif. Il met l’accent sur la durée ou le contexte, comme dans « je marchais tous les soirs ».

- Passé composé: action ponctuelle, achevée, liée au présent.

- Imparfait: description, habitude, action en cours au passé.

- Formation du passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.

- Formation de l’imparfait: base du verbe + terminaisons -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

- Choix du temps selon la narration: alternance fréquente pour enrichir le récit.

Par exemple : « Lorsque j’étais enfant, je jouais dans le jardin (imparfait), mais un jour, j’ai rencontré un nouvel ami (passé composé). » Cette alternance créée un contraste entre le cadre habituel et un événement précis. La maîtrise de cette articulation est un enjeu clé dans tout apprentissage de la langue, souvent traité dans les ouvrages du Bescherelle ou recommandée par L’Étudiant.

Se familiariser avec ces deux temps, notamment via des exercices pratiques disponibles chez FluentU ou Babbel, aidera à gagner en assurance lors de la description des faits passés.

Le passé récent et le passé simple : exprimer la proximité et la littérature du passé

La langue française offre aussi des temps plus spécifiques pour évoquer des nuances particulières du passé. Le passé récent et le passé simple en sont des exemples pertinents.

Le passé récent sert à indiquer qu’une action vient de s’accomplir juste avant le moment où l’on parle. Sa construction est simple : verbe venir au présent + de + infinitif. Par exemple, « je viens de finir mon travail ». Il marque la fraîcheur de l’événement et s’emploie fréquemment à l’oral.

Le passé simple, quant à lui, est principalement utilisé dans la langue écrite, notamment en littérature et dans les récits historiques. Il évoque une action ponctuelle et achevée dans le passé sans lien direct avec le présent. On retrouve ainsi des formes comme « il partit », « elle parla ». Ce temps donne un style élevé et spécifique aux textes, mais il est moins utilisé dans la conversation courante.

- Passé récent: action survenue juste avant, construction venir de + infinitif.

- Passé simple: action ponctuelle achevée, surtout en littérature.

- Passé récent: usage très courant dans le langage oral.

- Passé simple: réservé à la langue écrite soutenue.

- Importance des contextes: ajuster son emploi selon la formalité et l’intention du discours.

Par exemple, dire « Je viens de recevoir un courrier important » trouve toute sa pertinence dans un échange informel, tandis que « Napoléon régnait en maître et gagna plusieurs batailles » s’inscrit dans un récit historique utilisant le passé simple. La connaissance fine de ces subtilités provient souvent d’une lecture attentive d’œuvres littéraires et d’exercices structurés, à découvrir notamment via les supports pédagogiques de Hachette ou des cours spécialisés accessibles sur TV5 Monde.

Le plus-que-parfait et le passé antérieur : mettre en lumière l’antériorité dans le récit

Parmi les temps plus complexes de la conjugaison française, le plus-que-parfait et le passé antérieur jouent un rôle essentiel dans la mise en relation temporelle des actions passées.

Le plus-que-parfait est un temps composé utilisé pour indiquer qu’une action s’est produite avant une autre action déjà située au passé. Par exemple, dans « j’avais déjà mangé quand il est arrivé », le plus-que-parfait « j’avais mangé » montre que cette action est antérieure à l’arrivée.

Le passé antérieur est un temps plutôt réservé à la langue écrite, notamment la littérature. Il fonctionne de façon similaire au plus-que-parfait mais se construit avec l’auxiliaire au passé simple. Il est utilisé pour souligner l’antériorité immédiate d’une action par rapport à une autre action passée exprimée généralement au passé simple : « dès qu’il eut terminé son discours, il quitta la salle ».

- Plus-que-parfait: action antérieure à une autre action passée, formée avec auxiliaire imparfait + participe passé.

- Passé antérieur: action antérieure exprimée en langue littéraire, formée avec auxiliaire au passé simple + participe passé.

- Utilisation fréquente dans la narration pour clarifier la chronologie des événements.

- Présence majoritairement écrite du passé antérieur, rare à l’oral.

- Recommandé de consulter les ouvrages tels que le Bescherelle pour maîtriser ces temps complexes.

Par exemple, dans un récit historique, on peut lire : « Lorsque Napoléon avait traversé les Alpes (plus-que-parfait), il remporta une victoire décisive. » Ou dans un texte plus soutenu : « Après qu’il eut terminé son rapport, il se retira. »

Ces nuances permettent d’organiser une narration claire et logique, un atout crucial dans la pratique avancée du français. Pour progresser sur ces temps, les plateformes comme FluentU ou Babbel proposent des contenus adaptés à tous les niveaux.

Le futur proche et le futur simple : anticiper l’action avec nuance et certitude

La conjugaison française du futur offre différents moyens de parler d’événements à venir, avec des nuances de certitude, de proximité ou d’intention. Deux temps se distinguent particulièrement : le futur proche et le futur simple, chacun apportant sa coloration spécifique.

Le futur proche indique une action qui va probablement se dérouler dans un avenir immédiat. Sa formation est claire : le verbe aller conjugué au présent + infinitif. Par exemple, « je vais partir » souligne une intention ferme ou un projet proche.

Le futur simple exprime quant à lui un événement futur plus lointain ou considéré de manière plus formelle. Il s’emploie aussi pour faire des promesses ou exprimer des hypothèses. Sa formation repose sur l’infinitif auquel on ajoute les terminaisons spécifiques : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Par exemple : « je parlerai », « ils finiront ».

- Futur proche: construction « aller » au présent + infinitif, exprime l’imminence.

- Futur simple: formé à partir de l’infinitif + terminaisons, exprime un futur plus lointain ou solennel.

- Usage du futur proche: projets, intentions, actions imminentes.

- Usage du futur simple: prédictions, promesses, hypothèses sur le futur.

- Exemples courants: « Je vais partir demain. », « Nous étudierons ce point la semaine prochaine. »

Il est intéressant de noter que le choix entre ces deux temps peut influencer la perception du message par l’interlocuteur. Par exemple, « je vais t’appeler » suggère une action volontariste immédiate, tandis que « je t’appellerai » sonne plus indéfinie ou polie.

Pour optimiser votre gestion du temps d’apprentissage et conjugaison, des méthodes comme la méthode PARA peuvent s’avérer très efficaces. Elles simplifient l’assimilation progressive des règles tout en facilitant l’organisation des exercices.

Pourquoi comprendre la conjugaison enrichit la communication en français

Au-delà de l’apprentissage purement grammatical, maîtriser les différents types de temps en français transforme votre façon d’échanger, d’écrire et même de penser. Le temps verbal est un vecteur de nuances qui colore votre discours, permettant de situer précisément une action, une intention ou une émotion dans la temporalité.

Cette maîtrise est aussi un levier pour éviter les confusions souvent source de malentendus, notamment dans des contextes professionnels ou académiques. Par exemple, savoir distinguer entre le passé simple et le passé composé dans un texte analytique évite une lecture erronée des faits racontés.

Voici quelques raisons pour lesquelles il est stratégique de s’investir dans cette connaissance :

- Amélioration de la clarté : un discours bien tempéré engage plus facilement l’attention.

- Expression de la nuance : exprimer le déroulement, l’achèvement, la répétition ou l’antériorité avec finesse.

- Développement d’une pensée structurée à travers la maîtrise du temps et des séquences.

- Facilitation de la compréhension orale et écrite, essentielle dans les médias francophones comme TV5 Monde ou dans les examens.

- Accès à une plus grande richesse culturelle grâce à la littérature où la conjugaison joue un rôle central.

En 2025, maîtriser ces temps reste un atout fondamental non seulement pour les apprenants natifs ou étrangers, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent suivre l’évolution d’une langue vivante et en constante adaptation, particulièrement à l’ère numérique. Pour enrichir votre vocabulaire et perfectionner votre compréhension, des applications comme Babbel offrent un excellent complément à une étude traditionnelle.

Où trouver les meilleurs outils pédagogiques pour maîtriser les temps en français ?

Avec la multiplication des ressources pédagogiques en 2025, il devient crucial de cibler les meilleures sources pour apprendre la conjugaison de manière efficace et motivante.

Les ouvrages classiques restent une référence incontournable : les célèbres Bescherelle, Le Robert, Larousse et Hachette sont reconnus pour leur rigueur et la qualité de leurs explications. Ils offrent des tableaux détaillés, des règles claires et des exemples en abondance.

Parallèlement, les plateformes numériques ont révolutionné la pédagogie. FluentU, par exemple, utilise la vidéo et le contexte pour rendre l’apprentissage immersif et vivant. Babbel propose des parcours personnalisés adaptés au rythme de chacun, facilitant ainsi la mémorisation. TV5 Monde combine actualité et exercices interactifs pour une approche pratique et actuelle de la langue.

- Livres de référence : Bescherelle, Le Robert, Larousse, Hachette.

- Applications mobiles : Babbel, FluentU.

- Sites web pédagogiques : TV5 Monde, L’Étudiant.

- Outils complémentaires : quizz, vidéos, podcasts.

- Conseils pratiques : combiner ressources classiques et numériques pour un apprentissage efficace.

Par exemple, pour optimiser votre apprentissage quotidien et éviter de perdre du temps, lisez ce guide pratique sur comment éviter de perdre du temps en 2025, qui propose des astuces pour mieux gérer vos séances d’étude.

Grâce à cette multitude d’outils, n’importe qui peut aujourd’hui progresser efficacement et même s’amuser à conjuguer les verbes en français avec aisance.